今周刊聯合國氣候變遷大會(COP 30) 現場直擊及報導

COP30焦點:如何處理貿易中的碳排放?

今年的COP30會議上,11月15日正式提出一個新的倡議平台工作:「氣候變遷與貿易綜合論壇(Integrated Forum on Climate Change and Trade, IFCCT)」。IFCCT為COP30主席柯利亞(Andre Correa do Lago)稍早拜訪世界貿易組織(WTO)時所提出;11 月 7 日在COP30前的領導者峰會上啟動的平台。

柯利亞指出,長期以來,貿易與氣候變遷的問題一直被分開討論。過去締約方多將涉及貿易的國際辯論留給WTO處理,然而全球約25%的溫室氣體排放是來自國際貿易,這些排放目前並不在全球氣候報告框架之內;光是G20(20大工業國)就佔占全球80%碳排。

因此,如何在COP 議程中推進貿易的碳排放議題?如何建構一個公平的共同框架,來處理貿易中的碳排放?是IFCCT想討論的議題。

根據UNFCCC第3.5條規定:「為應對氣候變遷所採取的措施(包括單方面措施)不應構成任意或無理歧視的手段,亦不得成為對國際貿易的變相限制。」但隨著近年越來越多國家採取跨境減碳措施(例如歐盟版與英國版的CBAM),氣候變遷與國際貿易之間的衝突、氣候政策的跨境影響浮現,也讓國際貿易成為在討論全球減碳議題時,不容忽視的一塊。

COP28時,BASIC國家集團(巴西、南非、印度與中國)便曾提案,要求將「單邊措施」列入UNFCCC議程。COP29會議上,77國集團加中國(G77+China)、非洲集團與阿拉伯集團均表達了對歐盟所提出的CBAM的疑慮。

今年中在德國波昂舉行的第62屆附屬機構會議(SB62)上,開發中國家同心集團(Like-Minded Developing Countries, LMDCs)提案,強調「具貿易限制性」措施的不利影響,並呼籲以多邊合作作為最有效且公正的氣候應對方式。

貿易分歧有解? 啟動IFCCT

今年COP主辦國巴西提案,希望IFCCT作為一個由UNFCCC與WTO共同正式認可、但在制度上又與這兩個機構保持獨立的論壇。在目前已知的規劃上,將由巴西與一個已開發國家共同擔任主席,為期三年。論壇對所有 UNFCCC 成員開放,由各國政府代表(包括氣候與貿易部門官員)參與。

組織架構上除了主席,亦有由發展中國家與已開發國家專家與學者組成專家小組,提供建設性交流,還有貿易、環境與永續發展目標論壇(TESS )為主,美國哥倫比亞大學能源政策中心(CGEP)為輔的秘書處。

IFCCT資金來自國際組織、國家公共資金、學術/非營利、私部門或慈善機構。目前已確定兩個工作小組議題:分別是氣候與貿易路徑工作組,以及氣候與貿易工具工作組。值得注意的是,IFCCT所產出的資料為非約束性,不會對UNFCCC成員產生拘束力,也不會裁定國家之間的爭端,或干涉其他組織職權;成員亦無需承諾共同願景文件。IFCCT的目的希望透過探索、創意、對話來促進合作和共識。

IFCCT關注三大領域:氣候標準、碳核算和能源轉型。首先是解決氣候標準不一的問題,相關的定義和驗證產品、流程和服務的氣候價值和環境績效需要制定。第二,不同國家和產業採用不同的碳核算方法,希望透過論壇的互信與透明度,建立一致的參考標準。第三則是透過貿易加速擺脫化石燃料,達成能源轉型。

IFCCT的後續影響力為何,仍待持續觀察。然而在COP30上進一步探討處理貿易中的碳排放議題時,幾個挑戰浮現,像是與其他倡議或制度重疊,政府資源、能力有限,以及CBAM作為保護主義或關稅壁壘等。

IFCCT的挑戰與因應方式:

|

挑戰 |

因應方式 |

|

可能與其他國際倡議或制度重複 |

在現有的技術討論基礎上,填補目前國際架構中的空白,並確保與其他倡議保持一致,如獲得「貿易部長聯盟」的政治支持 |

|

政府投入資源有限(特別是短期貿易優先事項下) |

現有做法成效不足,應重新評估近期關於「碳邊境調整機制(CBAM)」的有效性,並考慮重新分配資源;同時意識到隨著單邊措施增加,貿易緊張將在UNFCCC中浮現 |

|

缺乏明確的授權與討論成果 |

提出初步目標(例如聚焦解決方案、共享技術專業、促進建立信任的包容性對話等),可於COP30啟動,但可選擇延後IFCCT的全面實施,直到充分諮詢成員國 |

|

討論焦點過度傾向批評CBAM |

儘早介入以確保平衡討論,納入氣候社群的不同觀點,同時指出現有的CBAM對話僅限於WTO層面 |

資料來源:E3G,TCAN翻譯

氣候與貿易整合:四項多邊優先事項

IFCCT欲解決的問題包括彌合政策落差,如歐盟CBAM、支持發展中國家以及減少全球貿易摩擦。歐盟CBAM的推動,雖帶動正向的全球減排對話。然而,隨著愈來愈多國家競相制定類似機制,創造互通性的重要性也逐漸增加,以減少全球之間的貿易摩擦。

根據 Institute for European Environmental Policy (IEEP)報告指出,由於WTO現行體系缺乏明確的「允許使用貿易措施以保護環境」的正面規範,《巴黎協定》也缺乏如其他多邊協定中常見的「讓步(concessions)」或「報復機制(retaliation mechanisms)」等強制履約機制,而這正是許多單邊貿易措施試圖解決的問題。然而,若各國都有自己的遊戲規則,恐導致貿易關係更加複雜,增加企業負擔。

IEEP對此提出一個將氣候與貿易的整合途徑,並提出四項多邊優先事項,盼作為IFCCT的討論基礎。

1. 承認並給予各種減緩努力額度認可

2. 推動差異化的碳價待遇

3. 將邊境碳調整(BCA)所得分配至一個由 UNFCCC 監督、具集體性與透明性的基金機制

4. 討論對具有環境優勢的不同生產程序之認可,例如低碳電力,並給予更有利待遇

IEEP認為,歐盟將碳定價視為其關鍵減碳工具,CBAM則是其對外輸出的版本,但CBAM可能會忽視其他減排努力的多元性,並間接限制其他國家可以優先採用的政策工具。

因此IEEP指出,一個更為整合的貿易與氣候途徑應該要認可其他減緩措施,例如效能標準(performance standards)、再生能源、效率要求、其他溫室氣體的減量、產業政策與改進的監測、報告與驗證(MRV)制度,避免對發展中國家造成不成比例的負擔。

其次,可以透過分階段導入、碳價走廊或承認減碳專案作為有效的碳價,讓出口商得以減碳行動換取CBAM責任的減輕。

第三,目前CBAM所得被規劃用於歐盟創新基金(EU Innovation Fund),恐與《巴黎協定》第 9 條的精神不符,因此,IEEP建議,應將碳邊境措施所產生的收入分配至一個具集體性與透明性的基金機構,並接受符合UNFCCC監督原則的管理,以支援既有的氣候融資計畫,並為最不發達國家提供可預期的減緩與調適資金。

最後,由於現階段CBAM僅計入直接製程排放(Scope1),忽略了佔全球二氧化碳排放四成的間接排放(Scope2),因此,應該針對具環境優勢的不同生產程序認可進行討論,並給予更有利的待遇。IEEP指出,這四項優先行動,可以兼顧發展差異,並取代當前的單邊貿易措施做法。

多邊氣候聯盟有望帶來更大氣候效益

除此之外,美國哈佛大學與麻省理工學院共同發起全球氣候政策計畫(Global Climate Policy Project, GCPP)報告也指出,成立多邊氣候聯盟有助於帶來更顯著的減排與經濟效益。其構想為,將有意願在碳定價及相關政策協調合作的國家集結起來,初期以碳密集產業為主,成員國必須承諾設定碳底價,並對非成員國的進口產品實施碳邊境調整。

成員國也需提供正向誘因,例如低碳技術支持、氣候融資、制度能力建構、以及優惠的市場進入待遇,以鼓勵中低收入國家加入聯盟並提升其氣候雄心。

根據其報告發現,無論聯盟採取統一碳價格或是依照國家收入水準區分的分級碳價,都可以帶來相較現行政策高達七倍的減排幅度。除此之外,僅仰仗國內碳定價,便可為多國帶來將近2,000億美元的收入,可用於改善各國財政、支持社會支出、氣候投資及其他發展需求。

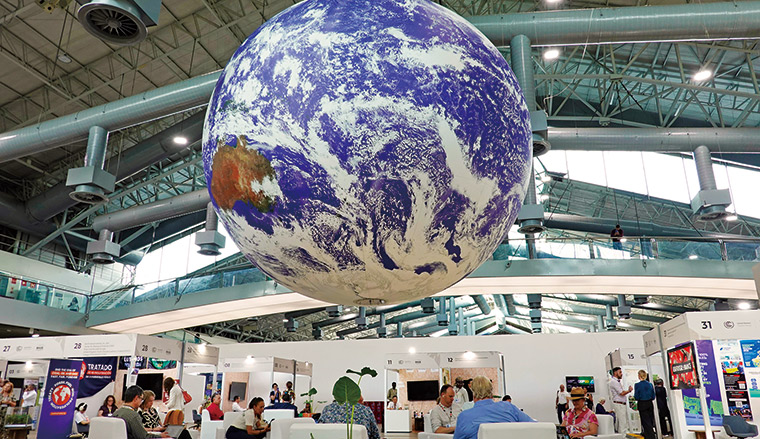

多邊氣候聯盟有助於帶來更顯著的減排與經濟效益,將有意願在碳定價及相關政策協調合作的國家集結起來。圖片來源:陳子萱攝

多邊氣候聯盟有助於帶來更顯著的減排與經濟效益,將有意願在碳定價及相關政策協調合作的國家集結起來。圖片來源:陳子萱攝

如何在國家層級處理隱含碳排放?

除了多邊氣候聯盟,國家也可以在國內層級採取行動,處理「隱含碳」(Embodied Carbon Emission )議題。「隱含碳」是指在某一國家或某一產業部門排放,但用於生產供他國消費的商品與服務所造成的排放。

目前各國的國家自定貢獻(NDC)皆是以行政區為基礎計算,只涵蓋在國家邊界內產生的排放。然而,進口排放在各國的碳足跡中佔比越來越重,主要排放國同時也是隱含排放的主要進口者,G20就佔全球隱含排放的 81%,反映其在國際貿易中的主導地位。

根據OECD報告,台灣境內的排碳量中有48%屬於為滿足出口需求而產生的隱含排放,比例遠高於韓國及中國。

採取行動的前提需要共同的方法來衡量並追蹤商品中的隱含碳排放,ISO跟GHG Protocol正在嘗試建立這些方法,在巴西主導下,金磚國家也建立貿易、氣候變遷與永續發展實驗室(Laboratory for Trade, Climate Change and Sustainable Development),各國也應對其進口排放設立目標,透過聚焦關鍵排放來源,有助於加速全球減緩行動。

標準與定價將是行動的核心,國家可以對其市場銷售的產品採用溫室氣體效能標準,也可納入公共採購合約,為低碳創新生產者創造市場,如此將有助於降低隱含碳排放,也可以促進低碳產品的國際貿易。

同時,邊境碳調整措施,如歐盟CBAM,可以透過對特定產業的進口排放課徵價格以規範隱含碳,有助於重塑減碳市場。

COP30特使、能源、環境和水資源理事會執行長Arunabha Ghosh亦指出,雖然目前NDC沒有明確要求減少與貿易商品生產相關的隱含碳排放,各國仍可以採取一些相關措施,像是:

1. 明訂排放達峰或淨零時程,可對外釋出一國排放走向,包括工業部門與貿易商品的預期變化,讓貿易夥伴與投資人及早掌握供應鏈碳密集度水準。

2. 納入全經濟與部門別減量目標,可把政策焦點放在隱含碳排最集中的重工業及高耗能供應鏈,為產業提供較明確的政策方向,鼓勵領先業者採用潔淨製程,降低漂綠疑慮,並促使投資及早朝全球氣候目標調整。

3. 直接處理貿易商品的排放強度,例如設定關鍵進出口項目的減碳目標或策略、推動低碳生產標準、鼓勵綠色出口及較潔淨的供應鏈,有助於降低貿易中的隱含排放。

4. 同時強化碳匯與減量措施,透過提高如造林、土壤碳、藍碳等自然碳匯推動的重視,可部分抵銷貿易商品所夾帶的排放足跡,特別是面對即使積極減量仍難以完全消除的殘餘排放。

5. 在執行計畫中納入碳盤查與追蹤系統的支援措施,協助產業建立追蹤及降低隱含排放的能力,並因應全球碳管理與供應鏈揭露等相關標準日益嚴格的要求。

.jpg) COP30周邊論壇上,國際標準化組織(ISO)和溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)討論企業的碳排規範。圖片來源:陳子萱攝

COP30周邊論壇上,國際標準化組織(ISO)和溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)討論企業的碳排規範。圖片來源:陳子萱攝

COP30最終協議 貿易談判持續進行

最終大會在22日提出的最終協議,將相關討論延續到2028年。協議中重申為應對氣候變遷而採取的各項措施,包括單邊措施,不應構成任意或不正當的歧視,也不應成為對國際貿易的偽裝性限制。

並請求附屬機構在第六十四屆、第六十六屆(2027年6月)及第六十八屆(2028年6月)會議期間,舉行對話,邀請締約方及其他利益相關者參與,包括國際貿易中心(ITC)、聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)以及WTO,在2028年於高層活動中交流經驗與觀點,並請求附屬機構提交一份總結報告。

氣候智庫E3G觀察,在今年的COP,在此議題上已有所突破。每個談判場域中都試圖將貿易議題推上檯面,全球貿易首次成為核心議題;而決議中將設立貿易論壇,是歐盟等各方作出的重大讓步。

針對COP30中對CBAM的討論,歐盟氣候執委胡克斯特拉(Wopke Hoekstra)則表示,他非常樂意就CBAM展開對話,但不會接受CBAM旨在限制貿易的說法。歐盟代表亦強調,他們反對任何試圖利用聯合國氣候談判來處理貿易爭端的作法,並重申CBAM是氣候措施而非貿易工具。

貿易與氣候緊扣,台版CBAM必須與全球對話同步

隨著各國日益認知到貿易政策和氣候行動之間的高度交織,IFCCT的啟動有助於各國公開對話及協商。對台灣而言,在推動台版 CBAM 的同時,仍須持續關注國際氣候與貿易制度的演進,以確保政策方向與全球對話趨勢保持一致。

同時也需意識到,低碳產品將逐步成為具成本競爭力的供應選項。強化國內碳定價機制不僅能創造新的財政資源,也有助於降低未來可能面臨的貿易成本壓力。

此外,台灣出口導向的產業結構勢必無法迴避減少隱含碳的課題。在國際規範仍在發展與討論之際,越早建立方法與框架,越能降低未來衝擊。

除了推動台版CBAM及加強碳定價外,政府亦可要求企業進行碳排放資訊的揭露與管理,並整合相關碳核算系統,建立國內產業排碳標竿值。其次,政府可針對貿易產品的碳排放強度設定明確目標,並善用溫室氣體排放效能標表公共採購合約等政策工具,為低碳產品創造市場優勢,進而維持台灣產業的長期競爭力與氣候承諾的可信度。