今周刊聯合國氣候變遷大會(COP 30) 現場直擊及報導

一、全球NDC提交概況

COP30將於2025年11月10日登場,各國需在第3期國家自主貢獻計畫(NDC3.0)中,明確規劃2035年的減碳目標。這將成為會議的談判焦點之一,若未能提出足夠的減碳承諾,將導致全球碳預算迅速耗盡。聯合國氣候變化綱要公約秘書處指出,這份政策文件對實現1.5 °C目標具決定性影響(UNFCCC, 2024)。

碳預算(Carbon Budget):係指在特定升溫限制(如全球平均氣溫升高控制在工業化前水平以上 1.5°C 或 2°C 以內)的條件下,人類在一定時期內仍可累積排放的二氧化碳總量上限。參考自( Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021)。

NDC3.0進展:逾百國未正式提交,部分國家已公布草案或啟動制定程序

儘管距離會議剩不到兩個月,截至2025年10月17日,195個締約方中僅62國正式提交2035NDC計畫,仍有逾百國未交卷。根據本中心統計,目前已提交2035年NDC的國家,其合計總排放量為15,150.97MtCO2e,僅佔2023年全球總碳排放量的30.85%。

換言之,目前新一輪承諾僅涵蓋全球約三分之一的排放量。尤其值得注意的是,全球主要的碳排大國——中國、印度、伊朗等國尚未提交。此外,第二大排放國美國雖在拜登政府時期完成提交,但隨著川普上台後宣布退出巴黎協定,為全球減碳進程帶來新變數。

不過,未正式提交的133個締約方並非毫無進展。根據本中心統計,包含印尼、南非、泰國在內的6國已發布2035 NDC草案,於國內徵詢意見,只差完成國內批准與正式向UNFCCC提交;另有17國透過官方或國際合作計畫公布其已啟動NDC3.0制定程序,開始準備編制工作,包括墨西哥、韓國、埃及等國。臺灣雖非締約方,亦已提出NDC3.0草案,以強化國內轉型動能並回應全球減碳責任。

圖1 全球國家自主貢獻(2035 NDC)提交情況,資料來源:(UNFCCC, 2025),統計至2025年10月17日止。圖片來源:台大風險中心製圖

最新減碳目標:已提交62國中有42國提升減碳目標

根據巴黎協定規定,各國每5年需提交自主貢獻計畫,且必須展現較前一版更具「企圖心」。各國在NDC中採用不同方式呈現減碳目標,有些以基準年相對減排百分比表示,有些則以絕對排放量表示。

本中心為確保可比性,選取「減排百分比」與「絕對排放量」兩項指標進行分析,並依據年均減碳速率計算,判斷各國新目標是否較前一輪有所提升。分析結果顯示,在已提交的62國家中,有42國確實提出更具進展性的減碳目標。

以挪威為例,其承諾2035年相較於1990年減少70–75%的排放量,顯著高於2030年減少55%的目標。依據年均減碳速率計算,挪威在1990–2030年的平均減碳速率約為2%/年;若延伸至2035年,則需加快至2.5–2.8%/年,顯示其新承諾的減碳速度明顯高於2030目標。挪威也因此被 Climate Action Tracker 評為少數符合 1.5 °C 路徑的國家之一。

然而,國際能源轉型委員會(Energy Transitions Commission)指出,目前卡托維兹氣候包裹決議(Katowice Climate Package)所提供的NDC指導原則,一致性、涵蓋範圍有限、細緻度不足,加上各國詮釋方式不同,導致各國NDC之間出現廣泛差異,限制了跨國可比性,也使評估全球整體減排進展更為困難。

例如,部分締約方(如歐盟、挪威)提出絕對排放減量目標,但另一些國家則以「相對BAU情境」或「GDP排放強度」作為目標,導致承諾效果高度依賴基線假設,使其目標難以與其他國家進行橫向對照。

同時,多數締約方的NDC僅涵蓋二氧化碳,卻忽略甲烷等其他溫室氣體,甚至對農業、土地利用等部門未做明確規劃。此外,許多締約方承諾僅止於「全國層級」,缺乏部門別減碳目標,使透明度與可監督性不足。

另一方面,洪都拉斯與尚比亞雖已提交新版NDC,但僅規劃至2030年,未提出2035年目標,導致減排承諾在2030年之後出現真空狀態。這些差異不僅削弱了各國承諾的透明度,也使全球盤點過程更難形成完整的整合評估(Energy Transitions Commission, 2024)。

多數開發中國家高度依賴援助,才能拉高減碳目標

各國在提交的國家自主貢獻中,許多低度開發國與小島國家都提高了減量目標。然而,由於資金與技術不足,他們必須依賴外部援助,因此常區分為兩類目標:一是依靠自身能力可達成的「無條件目標」,二是必須依賴國際資金或技術援助的「有條件目標」。

以柬埔寨為例,其無條件目標是減少16%,若能獲得足夠的國際資源支援,則有條件目標可進一步提升至減少55%,差距超過三倍(Combodia’s Minister of Environment, 2025)。這凸顯了開發中國家在氣候承諾上的高度依賴性,也反映出國際合作與氣候資金對其能否提升企圖心的關鍵影響。

依據2010年COP16通過的《坎昆協議》(UNFCCC Decision 1/CP.16),將2009年哥本哈根承諾正式納入多邊談判架構,要求附件二締約方每年應籌集1,000億美元資金,協助開發中國家。該目標後續在「巴黎協定」決定文中被延長至2025年。根據OECD統計,2022年已開發國家合計提供與動員的氣候融資達1,159億美元,這是自2020年以來首次突破目標(OECD, 2024)。

就國別貢獻而言,美國(143.7 億美元)、德國(141.1億美元)、日本(140億美元)、法國(113.7億美元)與英國(39.3億美元)為2022年前五大氣候融資提供國;實際上,已開發國家延遲兩年才完成目標,且資金結構長期備受批評——貸款占比過高,使得真正的財政努力遠低於官方數字(Pettinotti et al., 2024)。

換言之,若以補助(grant equivalent)方式重新計算,官方報告的1,159億美元數字會被大幅下修成為約35億美元(Kowalzig et al., 2024)。因此,即便2022年在氣候融資數字上突破門檻,國際社會間的不信任與分歧依舊嚴重。

在此背景下,非附件一締約方在國際氣候融資中的角色爭論也浮上檯面。已開發國家主張,應讓更多已是高排放或高收入的非附件一國家,例如中國、印度、韓國與沙烏地阿拉伯等,也正式承擔氣候融資責任,而不是只依靠OECD 附件二國家。

根據1990至2023年數據,全球累積二氧化碳排放量前五名依序為中國(242.3 GtCO₂e)、美國(187.7 GtCO₂e)、俄羅斯(57 GtCO₂e)、印度(52.3 GtCO₂e)與日本(41.0 GtCO₂e)。其中,美國與日本作為附件二締約方,依協定承擔對開發中國家提供氣候融資的義務,這與其長期累積的歷史排放責任相互呼應。

相比之下,中國、俄羅斯與印度雖非附件二締約方,但由於其累積排放量已躍升至全球前列,且當前排放規模龐大,近年來也在國際壓力與責任呼聲下,開始透過不同形式提供一定程度的資金或技術援助,惟其規模仍不足以回應國際社會對其排放責任的期待。

整體來看,當前的國際氣候融資趨勢可歸納為三點:其一,開發中國家提高減排企圖心,但高度依賴國際資金援助;其二,已開發國家雖在2022年首次達標,卻因延遲與貸款比例過高而引發信任危機;其三,非附件二的締約方(如中國、印度與俄羅斯)雖開始提供資金或技術援助,但多屬自願性質,規模有限,仍不足以回應國際社會對其責任的期待。

歷史排放量前30大國家與其氣候融資對照圖,資料來源:(Pettinotti etal, 2024),下載日期:2025年9月22日。 圖片來源:台大風險中心製圖

二、重點國家分析

英國

英國於2008年頒布《氣候變遷法案》,是全球第一個實施具有法律約束力的長期氣候目標的國家,其於2025年1月30日提交2035年NDC,是少數在截止日前提交的國家。英國2030年的國內減排目標設定為比1990年水準至少低68%,2035年目標設定將排放量削減至1990年水準的81%。

根據《氣候變遷法案》規定,議會必須同意每期碳預算,才能將其納入法律,英國也於2025年2月發佈2038年至2042年國家第七期碳預算報告。

英國碳預算:係指須編制碳排放上限且落實執行,以五年為一期,設定溫室氣體排放量上限(cap),並由各部門提出達標相關策略。主管機關依法律規定期程公布每期碳預算,持續規劃至 2050 年。

英國2035NDC值得關注的內容如下:

1. 2035年碳排目標:1.53億噸二氧化碳當量(153MtCO2e),已縮小其目標與2035年1.5°C相容減排目標之間的差距,略低於1.67億噸二氧化碳當量的門檻。

2. 潔淨能源的推展:2024年11月英國成立全球潔淨能源聯盟,聯合各國加速全球清潔能源轉型。同年12月,英國發布《潔淨能源2030行動計畫:潔淨電力新時代》(Clean Power 2030 Action Plan: A new era of clean electricity),闡述將如何在2030年前實現潔淨能源,並解除陸上風電禁令,批准大規模太陽能項目(UK Government, 2025)。

3. 弱勢群體能源關懷:英國制定提高租賃房屋能源效率的計畫,以幫助100萬戶家庭擺脫燃料貧窮。並啟動了「英國能源」計畫,於本屆國會撥款83億英鎊,並承諾在未來三年內為「溫暖家園」計畫投入34億英鎊(UK Government, 2025)。

4. 2038-2042年的溫室氣體排放量:根據最新碳預算報告建議將英國限制在3.35億噸二氧化碳當量(tCO2e),比基準減少86%(UKCCC, 2025)。

新加坡

新加坡已於2025年2月提交2035年國家自定貢獻(NDC3.0),進一步加嚴其氣候承諾。在這份最新NDC中,新加坡設定2035年將全國溫室氣體排放量從2030年的60MtCO2e的排放上限,進一步下降至45至50MtCO2e。

作為經濟轉型地狹人稠、替代能源匱乏的國家,新加坡仍提出清晰的三大轉型藍圖:透過碳轉型、能源轉型,以及經濟轉型,不僅在政策面上建立具體轉型路徑,也要求企業與個人從根本上重新思考生產和消費方式(National Climate Change Secretariat, 2024)。

以下整理新加坡2035NDC的亮點:

1. 碳稅與未來能源基金(FEF)協同效應:新加坡是亞洲最早推動碳稅的國家,並規劃逐步提高稅率,預計到2030年將達到50–80SGD/tCO₂e。這項政策不僅直接影響商業決策與消費行為,也為國家創造穩定的財源,用於資助脫碳與綠色轉型。另外,新加坡政府另撥款50億新元成立「未來能源基金」(Future Energy Fund, FEF),投入再生能源、氫能、CCUS等低碳技術研發。透過碳稅的經濟手段,加上未來能源基金的資金引導,形成「減排—籌資—再投資」的正向循環機制(UNFCCC, 2025)。

2. 能源轉型多元化策略+區域合作:新加坡清楚認知自身天然資源的限制,因此將「區域合作」納入脫碳的關鍵戰略,而非孤立推動。除與鄰國進行電力交易(2035年4-6GW低碳電力進口),新加坡也規劃低碳氫與氨燃料應用,並與印尼、馬來西亞展開CCUS跨境封存合作。同時,浮動式太陽能與地熱潛能調查亦在進行,展現出能源來源多元化與跨境合作的戰略格局(UNFCCC, 2025)。

3. 難減產業技術突破:新加坡針對難減產業並非僅重視能源效率提升,而是直接瞄準結構性技術解方。例如:推動再生能源原料(renewable feed stock)於化工與製造業應用,推動低碳氫能作為高溫工業製程替代,並加速發展CCUS技術與跨境碳封存合作。同時,透過循環經濟策略、跨國氫能協定及裕廊島試點示範,新加坡試圖為石化、煉油等高排放部門建立長遠的零碳轉型路徑(UNFCCC, 2025)。

日本

不論是在全球或是在亞洲,在氣候行動上日本都是容易受到各界的檢視與關注的對象,雖然本次錯過聯合國訂定的繳交期限,但已於2025年2月18日進行國家相關減碳計畫的更新,包括通過「第七次能源基本計畫」、「全球暖化對策計畫」等多項法案及修正案,同時提交「新版國家自定貢獻」(NDC3.0),承諾到2035年將排放量減少60%並於2040年減排73%的目標(以2013年為排放基準年)。

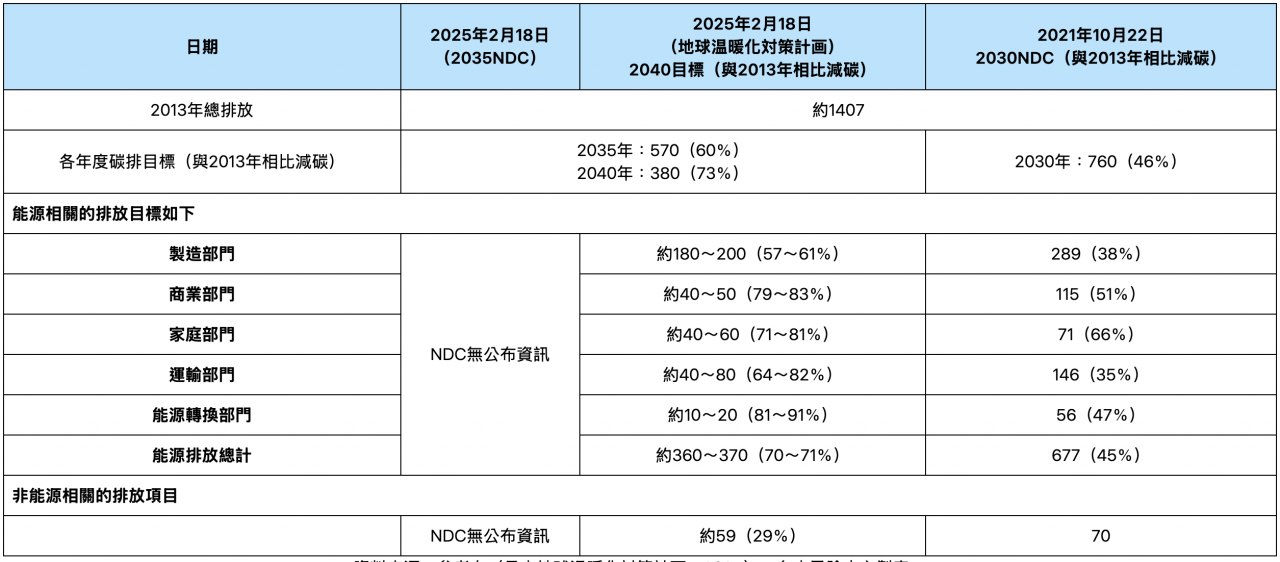

日本提交的NDC3.0包含在同天公佈的「全球暖化對策計畫」(地球温暖化対策計画)之中。值得注意的是,日本政府相關減碳計畫的更新年份,主要是以2040年度作為目標年度,並且以達到2040年目標去估算2035年的預計減排目標,雖然分別列出2035年以及2040年減排目標,但僅2040年看的到部門別的減排量(同表1)。根據表1資訊,相較於基準年,各部門都將減排至少57%以上,與2030年NDC相比皆可以看出有顯著的提升,但針對2035年部門別的減排,並未看到更細緻的資訊與說明。

另外,在考量性別、地方參與度的部分,日本提出將透提高女性在政策和決策過程中的參與度,並積極確保具體措施體現性別平等,希望在相關淨零對策委員會中,有一半女性委員的名額,並且,支持各地方與區域在相關政策的工作進行。

表1 日本NDC 3.0重點內容(單位:MtCO2e)。 圖片來源:台大風險中心製表

表1 日本NDC 3.0重點內容(單位:MtCO2e)。 圖片來源:台大風險中心製表

韓國

韓國政府已於2024年12月陸續召開「2035NDC會議」,廣泛徵求各技術工作小組、專家、產業界、市民對於能源轉型、交通、建築、工業等領域的減碳目標意見(Koreas Presidential Commission on Carbon Neutrality and Green Growth, 2024)。

截至今年9月,韓國環境部綜合各方意見,並向國會「氣候危機特別委員會」提交的工作報告中指出,正在審議的「2035 NDC」方案主要包括四種(Park, 2025):

1. 相較2018年減少40%:考量碳捕捉、利用與封存等關鍵減排技術尚未成熟,主張設定相對保守的目標,並逐步在2050年前加大減排幅度。此方案也是最符合產業界期待。

2. 相較2018年減少53%:該方案基於「線性減排路徑」,即自2018年到2050年維持穩定的年減排率。

3. 相較2018年減少61%:該方案與政府間氣候變遷專門委員會(IPCC) 1.5°C 路徑一致,控制升溫在工業化前水準上升 1.5°C 以內。

4. 相較2018年減少67%:由韓國環保團體倡議,主張符合「科學基礎」與「公平份額原則」(fair share)的適當溫室氣體減排幅度。

除官方版本的方案外,韓國環保團體也提出不同分析。氣候解決方案組織(SFOC) 與 馬里蘭大學全球永續發展中心(CGS)指出,透過「全球變化分析模型」(Global Change Assessment Model, GCAM),韓國在不依賴國際碳抵換的情況下,2035年即可實現較2018年減少61%(Behrendt et al., 2025)。

另一方面,Plan 1.5 認為在當前 NDC 與碳中和 / 長期減排行動框架下,如果採線性減排路徑(linear reduction pathway),韓國到 2035 年可能會使用其非常大比例的碳預算,導致在2050年前累積排放大幅超過預算,因此在2024年主張韓國應設定減少66.7%的減碳目標,以反映其歷史排放與OECD高收入國責任(Plan 1.5, 2024)。

值得注意的是,韓國政府尚未向UNFCCC秘書處正式提交 2035 NDC,最終目標仍有變數。

三、解析臺灣2035NDC草案

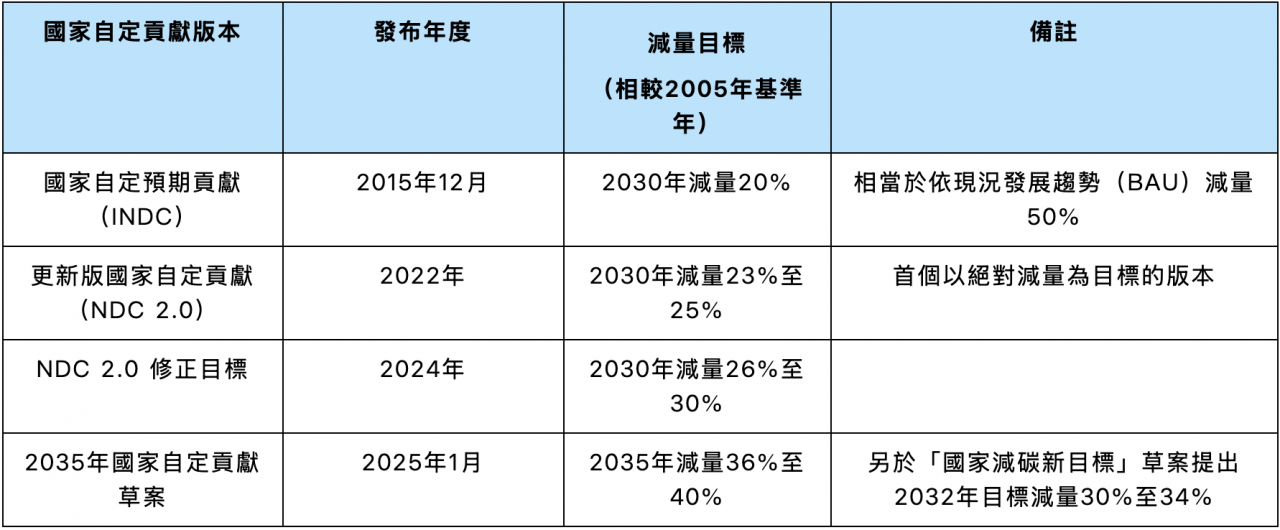

臺灣於今年 9 月 9 日舉辦 2035 年國家自定貢獻(NDC 3.0)草案座談會,提出於 2035年減量38±2%的目標,並預計於COP30前公告正式版。這是臺灣第三次自主遵循氣候公約規範,提出國家減量目標,藉此將臺灣的減碳承諾與國際趨勢銜接。表2呈現我國自 2015 年提出國家自定預期貢獻(INDC)以來,減量目標的演進軌跡。

表2 臺灣自主減量目標設定歷程。圖片來源:台大風險中心製表

表2 臺灣自主減量目標設定歷程。圖片來源:台大風險中心製表

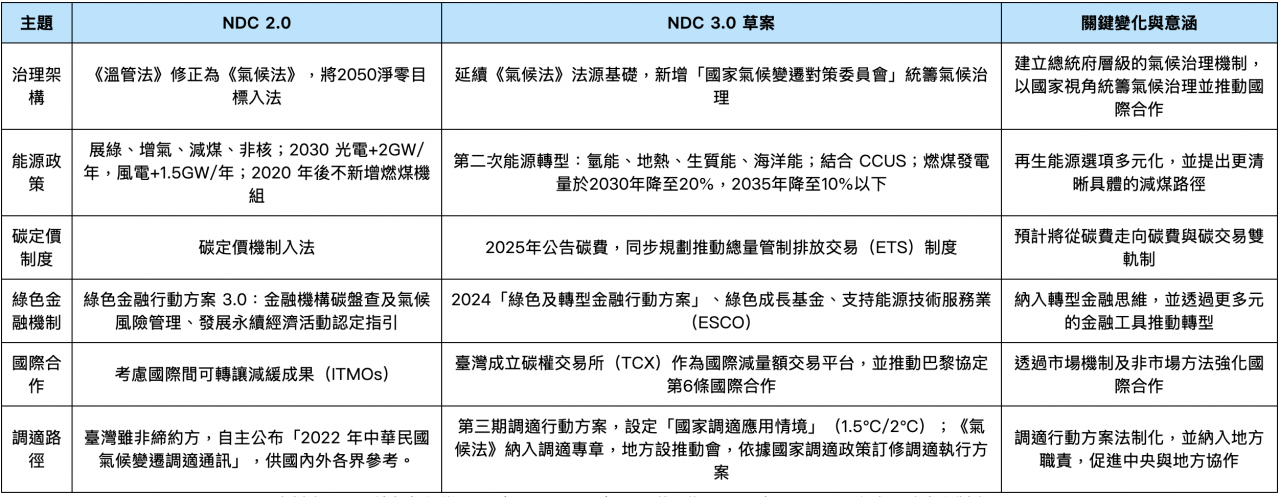

NDC 3.0 草案,試圖在治理架構、能源政策、碳定價、永續綠色金融、國際合作及調適策略等面向上提出更具體且具可操作性的藍圖。相較於 NDC 2.0,NDC 3.0 草案不僅深化了法制基礎,也展現了在減煤路徑、碳定價制度與多元能源選項上的進一步承諾,並更強調調適行動的在地化與制度化。

以下綜整臺灣 NDC 3.0 草案的重點與關鍵變化:

表3 臺灣 NDC 2.0 與 NDC 3.0 之比較。圖片來源:台大風險中心製表

表3 臺灣 NDC 2.0 與 NDC 3.0 之比較。圖片來源:台大風險中心製表

相較於過去的 NDC 論述, 3.0 草案新增 6 項議題,包含:「淨零永續綠生活」、「社區驅動」、「綠領人才」、「公正轉型」、「數位與綠色產業雙軸轉型」,及「人權、性平、兒童與青少年」。

1. 公正轉型:公正轉型四大關注面向包含勞工就業、產業發展、社會安全及區域衡平 。為此,NDC 3.0 新增具體政策工具,例如制定「淨零排放公正轉型勞動議題框架性指引」,推動職訓與就業輔導;強化綠色及轉型金融支持,設置綠色成長基金;並訂定「處境不利族群支持措施指引」,保障原住民族與其他易受衝擊群體的權益。

2. 社區驅動:以社區為核心,由下而上推進淨零轉型,透過民間參與與中介組織培力,建構能源自給、低碳循環、地方創生與人才網絡的在地淨零治理模式,強化地方行動力與社會韌性,成為實現 NDC 的在地驅動力。

3. 綠領人才:政府啟動「綠領人才培育計畫」,透過需求評估、供需媒合與資訊平臺,預計至 2030 年培育八萬名綠領專業人才,支撐氣候行動與產業轉型。

4. 淨零綠生活:以教育引導為核心,透過全齡教育、資訊公開與社群參與提升全民對綠色生活的認知,並進一步將減碳行動融入食衣住行育樂購等日常領域。

5. 人權、性平、兒童與青年:將氣候轉型納入人權與性別平等政策,透過「國家人權行動計畫」、「性別主流化」及兒童與青年權益保護機制,確保脆弱群體公正轉型與代際正義,提升多元族群在氣候決策、地方行動與教育領域的參與與保護,落實衡平、包容與永續的核心價值。

6. 數位與綠色產業雙軸轉型:政府計劃以碳定價、租稅減免與補助作為誘因,推動產業從製程改善、能源轉換,及循環經濟三大面向減碳。透過場域試驗與示範驗證,將加速減碳燃料、儲能系統、碳捕存、循環利用,與氫能供應鏈等低碳技術從研發至實際應用的進程。

四、小結

十週年不僅是一個反思的時刻,更是一次強而有力的行動呼籲。巴黎協定的制度設計已為各國提供提升氣候雄心的路徑,但十年來的氣候成果卻仍未能與科學要求相符。2024年全球均溫已超過工業化前水準1.55 °C,已極度逼近1.5 °C臨界線,留給各國的政策空間正迅速壓縮。

對臺灣而言,2035年NDC草案的制定不僅是國際義務的回應,更是落實「國家保護義務」的具體展現。政府在設定目標時,不能僅以國際壓力或產業利益為考量,更必須把我國可用的碳預算納入規劃。據此,本中心提出以下初步建議:

1、強化治理機制,建立中央與地方協同架構

臺灣在制定2035年NDC時,應同步檢視治理體系是否足以支撐長期減碳目標。目前各部門之間溫室氣體減量和氣候危機應變的責任分散於不同部會,容易產生跨部會協調與責任模糊問題。

儘管臺灣已於總統府層級成立「國家氣候變遷對策委員會」,但其職能僅限於依據總統府組織法下《總統府國家氣候變遷對策委員會設置要點》協助政府擬定國家氣候治理戰略方針、推動關鍵行動計畫,缺乏中央政府機構的實質權力。

相較之下,韓國早在文在寅政府時期,已開始討論重組各部會以因應氣候變遷,現任李在明總統於就職百日前夕,將能源與再生能源政策整合至即將新設的「氣候能源環境部」,以提升氣候政策的一致性與執行力。

臺灣未來可考慮建立具有法定地位、整合性更強的中央專責機構。同時,也應賦予地方政府更明確的角色,透過「地方碳預算」,使減碳政策能由中央規劃落實到地方行動。

2、建立明確的碳定價路徑,釋放長期市場訊號

碳費與碳交易的雙軌制雖能兼顧制度彈性,但若缺乏可預期的市場訊號,產業將難以及早布局。建議政府在碳費制度下,應建立「費率調整路徑」,例如提前公告2025–2030年間的費率區間,提供企業中長期規劃依據;同時,未來若導入碳交易制度,則可進一步考慮設置「價格走廊」(Price Corridor),以穩定市場價格波動並維持減碳誘因。

此外,碳交易制度設計應審慎掌握總量管制與免費配額發放,避免因免費配額過多導致碳市場失靈。透過穩定而清晰的市場訊號,政府可向產業釋放明確訊號:碳價將持續上升,唯有提前投入轉型,才能降低長期成本並維持國際競爭力。

3、納入能效目標與弱勢群體能源關懷

目前臺灣2035年NDC草案著重於能源去碳化的創能目標,卻缺乏具體的能源效率政策目標。能效不僅是成本效益最高的減碳途徑,也是降低能源需求、強化能源韌性的關鍵。政府應在NDC中明確提出建築、交通與產業的能效提升路徑,並以法制化或標準制定來確保落實。

此外,雖然草案在人權、性平、兒童與青年的章節中有提及指認經濟弱勢等脆弱群體的需求與協助,但缺乏明確措施。建議政府參照英國經驗,將弱勢群體的能源關懷制度化,應從「同理」與「公平」角度出發,如提高補助比例、擴大社福體系的節能支援服務。

總而言之,巴黎協定十週年也是對各國政府履行減碳責任的關鍵考核點。對臺灣而言,2035年NDC必須以嚴謹的治理架構與明確的碳定價路徑為基礎,確保目標可執行、可檢驗,並與全球碳預算相符。唯有如此,臺灣才能在國際社會展現政策的可信度,爭取更多國際合作與話語權,同時履行政府對國民世代正義、環境正義及公正轉型,善盡共同保護地球環境之責任。

※本文授權轉載自台大風險中心,原文見此。