半導體用電被低估,須納入氣候調適作為

近來半導體產業用電需求成長備受關注,加上今年台灣2奈米以下的先進製程即將陸續於竹科、中科與南科楠梓園區量產,為滿足晶圓廠高耗電與高用水需求,台灣的水力與電力系統將遭受衝擊。

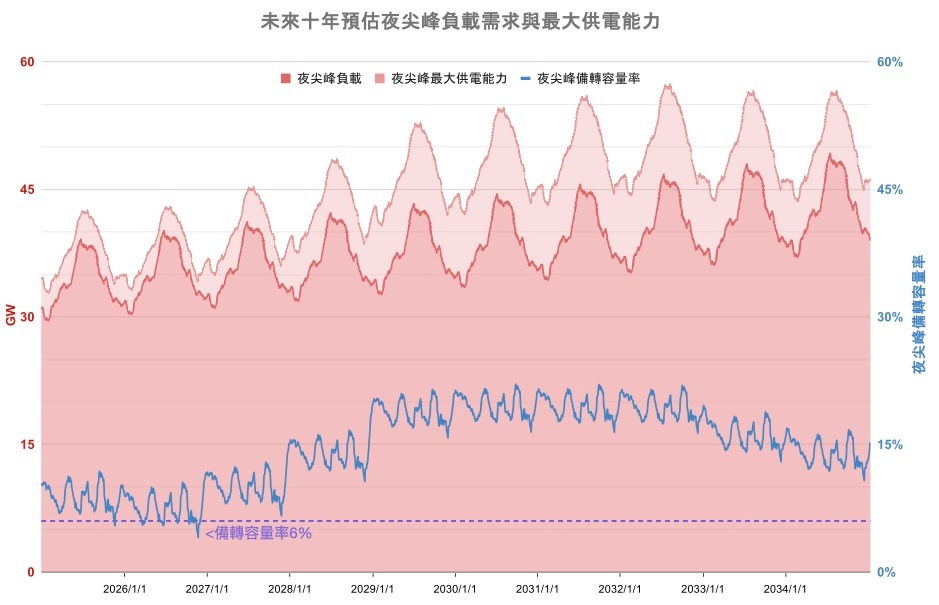

半導體屬於24小時製程,即便是在夜間仍有很大的用電需求。報告分析,在納入半導體先進製程晶片量產後,台電系統在未來10年仍保有一定的運轉彈性及餘裕;但在2025年至2027年,夜尖峰備轉容量率略低於6%(註1),顯示2奈米先進製程擴廠的用電需求成長,對台電系統供電能力造成衝擊。

你可能也想看:

【圖表】台灣企業綠電比一比!中小企業綠電,完勝半導體大廠,這家更達RE100綠能里程碑

【圖表解析】台灣是半導體強國,卻高度依賴進口能源?比較G20電力結構,台灣綠電發展真的太慢了嗎?

力積電、兆聯上榜!半導體廢水處理專利報告出爐,日本憑什麼最亮眼、中國後來居上?

報告分析,在納入半導體先進製程晶片量產後,台電系統在未來10年仍保有一定的運轉彈性及餘裕。圖片來源:DSET

為提高產業的用電安全,報告建議須持續發展分散式電力系統、增加輸配電設施,並提高儲能設備裝置量,才能避免單一事件誘發大規模停電,以提高用電韌性。

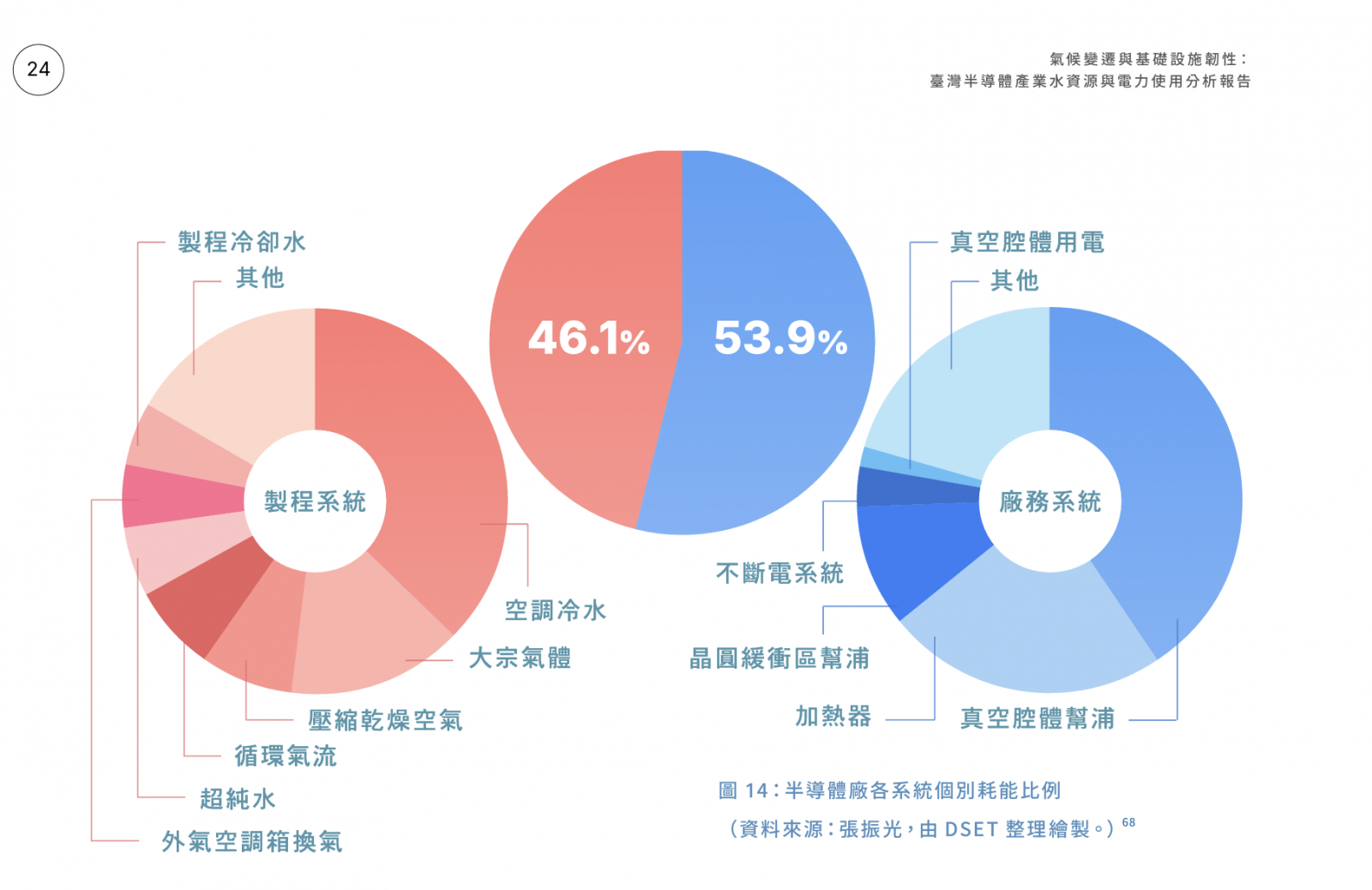

另一塊容易被忽視的是廠務用電。報告指出,製程用電僅占全廠耗電約46.1%,另外超過5成的能源消耗來自無塵室、外氣空調、冷卻系統、超純水供應系統等設備構成,空調系統就是一大吃電怪獸。

雖然半導體的製程耗電,但報告指出,超過5成來自廠務用電,未來氣溫上升將對廠務用電造成衝擊。圖片來源:DSET

在TCCIP(台灣氣候變遷推估與資訊平台)的氣候變遷情境下,各地氣溫逐漸推升,將導致對於外氣條件敏感的廠務系統耗能增加,推估最多將增加6.08%的低溫冰機耗電量,顯示廠務用電也應納為未來氣候調適作為的目標。

水資源高度仰賴科技造水,時程趕不上、缺乏經濟規模

此外,半導體產業是高度依賴水資源的產業,對於用水的需求不僅表現在用水量,對水的品質也有高度的要求。台積電的先進製程工廠每日總用水量可達10萬至15萬公噸,這個數字相當於一個中型城市的每日用水量。

目前半導體業高度仰賴「科技造水」,像是「再生水」與「海水淡化」逐漸成為半導體產業的重要水源。例如台積電就在寶山二期環評中承諾100%使用再生水,並大舉投資再生水廠,水資源較吃緊的縣市也已投資海水淡化廠建置。

不過DSET兼任研究員林孟慧提到,根據2021年水利署發布的「台灣各區水資源經理基本計畫」,在2036年規劃目標裡,尚未把台積電或其他相當廠商的擴廠需求納入評估,顯示在面對產業快速擴張下,水資源供給存在較大的不確定性。

.jpg)

DSET兼任研究員林孟慧研究專長在氣候調適,她點出台灣整體水電資源「不是患寡,而是患不均」。圖片來源:DSET

而且科技造水等大型公共工程也有其侷限性,再生水成本每度高達20元(對照自來水費每度7~10元),缺乏經濟規模,並仰賴地方政府提升污水下水道接管率,建置需要時間,報告預估「在2025年至2029年再生水仍存在可能性的缺口,需要靠自來水補充。」

台灣整體水電資源「患不均」,報告提出4大政策建議

環權會副執行長許博任強調,台灣整體水電資源面臨的困境「不是患寡,是患不均,有區域與時間上的挑戰。」包含北部地區的用電量高於發電量,需要中南部供電支援,形成「中電北送」的現象,以及缺水風險較高的區域與半導體重鎮高度重疊。針對問題,他提出4個政策建議:

1. 透過政策工具提高水利與電力基礎設施韌性:透過投資抵減的方式,促使廠商端願意投入綠能跟再生水建置投資。

2. 對齊氣候風險認知與資料分析:目前在氣候模式的評估風險預測上,沒有統一的標準,建議政府可建立氣候風險分析的標準化。

3. 地方政府須負擔更多再生能源與再生水供應責任:未來因應氣候變遷,無論是減緩或調適,地方政府需要更多負擔再生水與再生能源的供應責任,才能夠吸引廠商進駐。以發展再生水來看,除了工業區工廠回收自己的水外,也需要透過城市的接管率來達成,等於變成是招商的重要指標。

4. 持續推動傳統難減排產業的轉型:再生資源供應有限,可能造成其他需求者資源排擠,建議透過調整傳統高碳排產業規模並引導產業轉型。

今周刊編按:對此,水利署表示,該署已透過前瞻水環境及穩定供水建設,已強化供水韌性。目前全台供水均大於需求,並將持續關注氣候變遷影響,以嚴格且保守的氣候情境進行系統性治理,確保半導體產業及各地區民生、產業用水穩定。

水利署指出,台灣半導體與AI產業在全球占重要地位,為確保穩定供水,自2013年起即與產業及園區公會合作,成立平台協助用水。目前全台三大科學園區核定每日用水量131.2萬噸,實際用水63.3萬噸,尚有67.9萬噸餘裕。

另為推動綠色產業發展,已建置6座再生水廠,日供水16.4萬噸,未來10座建置完成後,產水量將提升至63.4萬噸,並優先供應產業園區,確保水資源循環利用,不影響民生及農業用水。

水利署補充,已持續檢討水資源規劃,推動多元水源開發、水庫清淤、減漏、供水管網改善及科技造水等措施,並執行各地供水建設,如聯通管建置、伏流水開發及海淡廠興建,預計至2028年可再增每日120萬噸水源,提升全台備援能力至60%,確保民生與產業用水穩定。

化危機為轉機,半導體業可扮演氣候領頭羊

從另一個角度來看,當地緣政治加速供應鏈移轉,這些半導體廠在海外所面臨的環境管理措施值得進一步追蹤。台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯舉例,在台灣常常會聽到說法是「沒有核電就沒辦法發展半導體」,但台積電在德國設廠,面對的是非核家園,在環境管理措施與能源效率提升方面,都有台灣可借鏡學習的地方。

林孟慧則提醒,「我們看到的危機,相對也是一個努力的轉機。」半導體產業也可扮演氣候領頭羊,近期環境部爭取到100億元的「綠色成長基金」,以鼓勵企業投資相關淨零及調適的技術發展,是接下來台灣企業很重要的利基點。

*註1:根據台電的標準,備用容量率大於等於10%,代表供電充裕亮綠燈;小於等於6%代表供電警戒的橘燈,系統限電機率增加。

完整內容,可參考:科技民主與社會研究中心(DSET) 與環境權利保障基金會(ERF)《氣候變遷與基礎設施韌性:臺灣半導體產業水資源與電力使用分析報告》

延伸閱讀:

TikTok碳排遠超科技巨頭?短影音平台祭出綠色資料中心、碳移除技術拚淨零

金融業氣候承諾鬆動?滙豐推遲淨零時程20年,調降執行長環保績效權重

※本文授權自InfoLink Consulting, Reccessary,原文:台灣半導體業3年內用電飆升、水資源告急,國科會旗下智庫報告揭4大政策解方

.jpg)