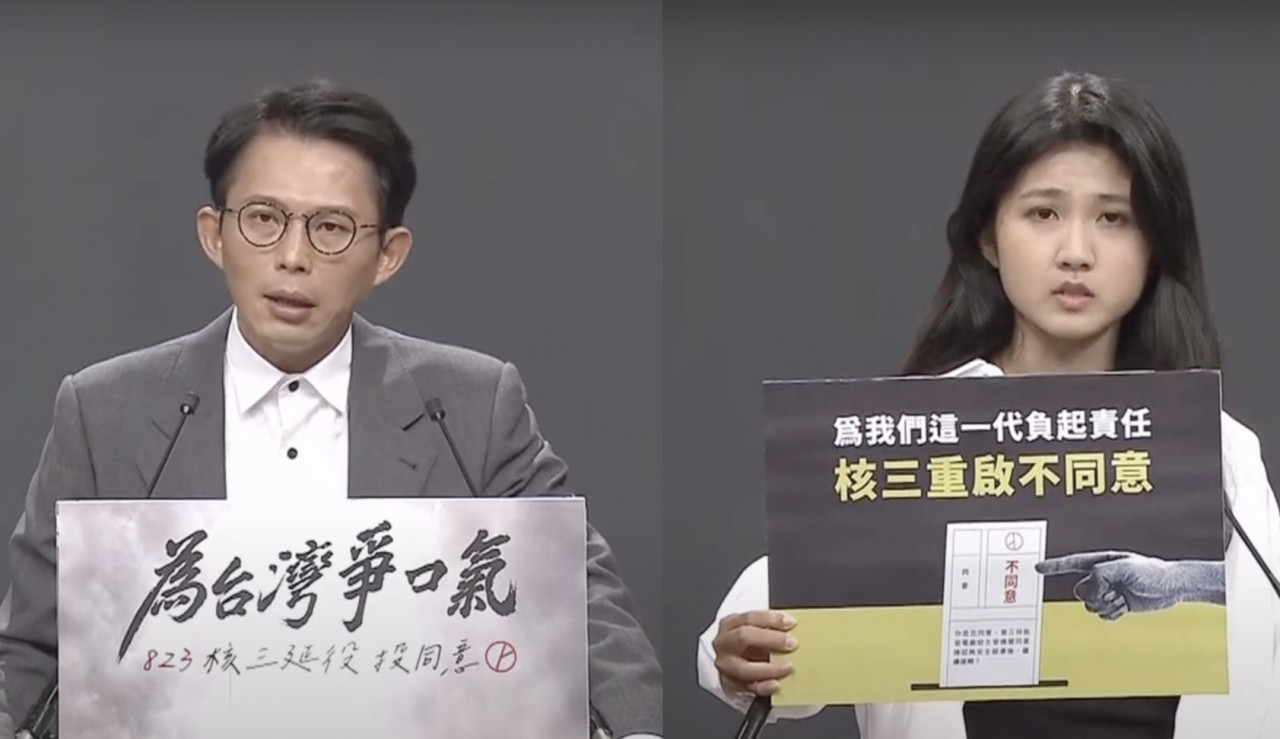

黃國昌:台灣能源韌性不足,需正視AI電力來源

黃國昌表示,福島核災後他曾反對核電,但近年在淨零碳排國際趨勢,以及產業和科技發展之下,世界各國已陸續重啟核電,關鍵就在於「務實、理性、科學」。

黃國昌引述美國商會發布的《2025台灣白皮書》指出,美國商會指AI產業在台面臨供電不足風險,「電力即算力、算力即國力」, 若政府認為AI是台灣重點產業,必須認真負責回答發展AI的電要從哪裡來。

從能源安全來看,黃國昌指出,台灣有97%的能源仰賴進口,天然氣存量卻只有7到11天,煤炭的安全安全存量也只有1個月,「台灣的能源供給根本毫無韌性可言」,許多國際友人都公開提醒,台灣至少需要保留一座核電廠,才能在國安遭受威脅時提供基本電力,「不用核電廠才是最大的國安破口。」

黃國昌也批評,民進黨政府能源政策錯誤,現在火力發電全開造成空污,違背淨零碳排的國際趨勢。他並指出,丹娜絲颱風後,四處散落的光電板已淪為大型廢棄物的垃圾場,認為「核電的抽象風險是科技可控的」,但是光電的具體危害卻是現實發生的。

吳亞昕:核廢料、核三廠斷層仍未解

今年20歲的反核少女、親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕指出,目前核廢料的處理,仍與2018年黃國昌擔任核能公投反方代表時一樣,只能將核廢料放在核電廠內,也還沒有找到最終處置場,且地質科學也早就確認,核三廠下方是活動斷層,質疑「核廢料究竟要放在哪裡?如何克服斷層的問題?又該怎麼面對核災風險和世代正義帶來的挑戰?」

吳亞昕表示,2011年的福島核災對全球而言都是一個警鐘,也證明核電廠並非無安全疑慮。福島核災已過14年,直到現在仍有2.4萬居民無法回到家鄉。若核三廠發生核災,屏東10%土地恐需永久撤離,方圓130公里的漁獲甚至無法食用,影響無數家庭生計。

發表會上,吳亞昕拿出一封來自日本福島青年曾根俊太郎的信,信中寫到「事故已過14年,目前為止已有300名以上孩童罹患癌症,他每年也都必須接受檢查,核電事故改變了許多人的一生。很多人說核電乾淨且便宜,對我們福島人來說卻不是如此。」

核廢難題攻防:黃國昌稱科技可解,吳亞昕指選址困難重重

針對核廢料處置問題,雙方針鋒相對。黃國昌強調,他是三個孩子的父親,不會把這個世代問題丟給下一個世代承擔。話鋒一轉,他批評民進黨政府以「核廢料放誰家」恐嚇民眾,點出負責選址的非核家園推動專案小組已逾四年未開會,直到最近才著手研議相關法案。

黃國昌表示,核燃料棒最終處置問題,科技已有解方,經濟部、台電6月到芬蘭、瑞士高階放射物處置場參觀,也簽下合作備忘錄要協助台灣規劃場址。新技術「深孔地質處置DBD」已成為國際主流選項,也就是運用鑽井技術,將高階核廢料直接注入地表下3到5公里深的結晶岩層,以天然屏障進行長期隔離。

吳亞昕則質疑,立法院至今連核廢料處置場的選址辦法都未訂定,而國外選址往往需耗時10至15年,台灣迄今也沒有任何低階或高階核廢料最終處置場,低階核廢仍堆存在核電廠及蘭嶼,「我們怎能相信核廢料真的有解?」

吳亞昕引述黃國昌過去曾提及「最大困難是沒有人希望核廢料放在左鄰右舍」,強調核廢處置場選址困難重重。他表示,核廢料處置關乎世代正義,需數千萬年才能解決,不能為了這一代的電力需求,把風險全部留給下一代。若連風險尚未釐清,核三是否重啟的問題,就不應草率交由全國公民投票決定。

核三重啟公投系列報導:

核三重啟公投懶人包》8/23投票前必讀!核安風險、經濟成本、正反立場一次掌握

核三重啟公投辯論1》葉宗洸強調孤島電網需核電保障能源安全,曾文生質疑「安全無虞」如何驗證?

核三重啟公投辯論2》翁曉玲稱核電是「救命電」,林子倫反批重啟核三拖慢能源轉型、把核安風險丟給屏東人承擔

核三重啟公投辯論3》黃士修稱核廢料對環境「無危害」,綠黨甘崇緯喊「核電歸零」未造成缺電

核三重啟公投辯論4》黃國昌稱「核電抽象風險科技可控」,反核少女吳亞昕批:把核廢問題留給下一代

核三重啟公投辯論5》童子賢喊「核電低碳又便宜」,莊瑞雄:恐「打開潘朵拉盒子」連核二也重啟