今周刊聯合國氣候變遷大會(COP 30) 現場直擊及報導

美國高階代表缺席,全球合作成COP30最大考驗

今年 COP30 是「巴黎協定」十週年的關鍵檢核點,會議將討論各國提交的 NDC3.0,更新至 2035 年的減碳目標,同時聚焦發展中國家在氣候調適上的資金缺口。主辦國巴西也拋出「全球共同碳市場」與「熱帶森林永久機制」等倡議。

台大氣候變遷與永續國際學位學程兼任助理教授趙家緯從國際政治角度提醒,今年美國已表示不會派高階代表參與COP30,如何凝聚全球合作,將是本屆會議關鍵。

趙家緯引用2025年氣候行動現況報告指出,全球若要符合1.5°C減碳路徑,全球減煤速度須提升10倍。他強調,台灣應同步加強氣候行動,特別是在工業去碳化方面。以綠氫為例,他建議應優先應用於鋼鐵與石化等難減排產業,而非公共運輸部門,才能發揮最大減碳效益。

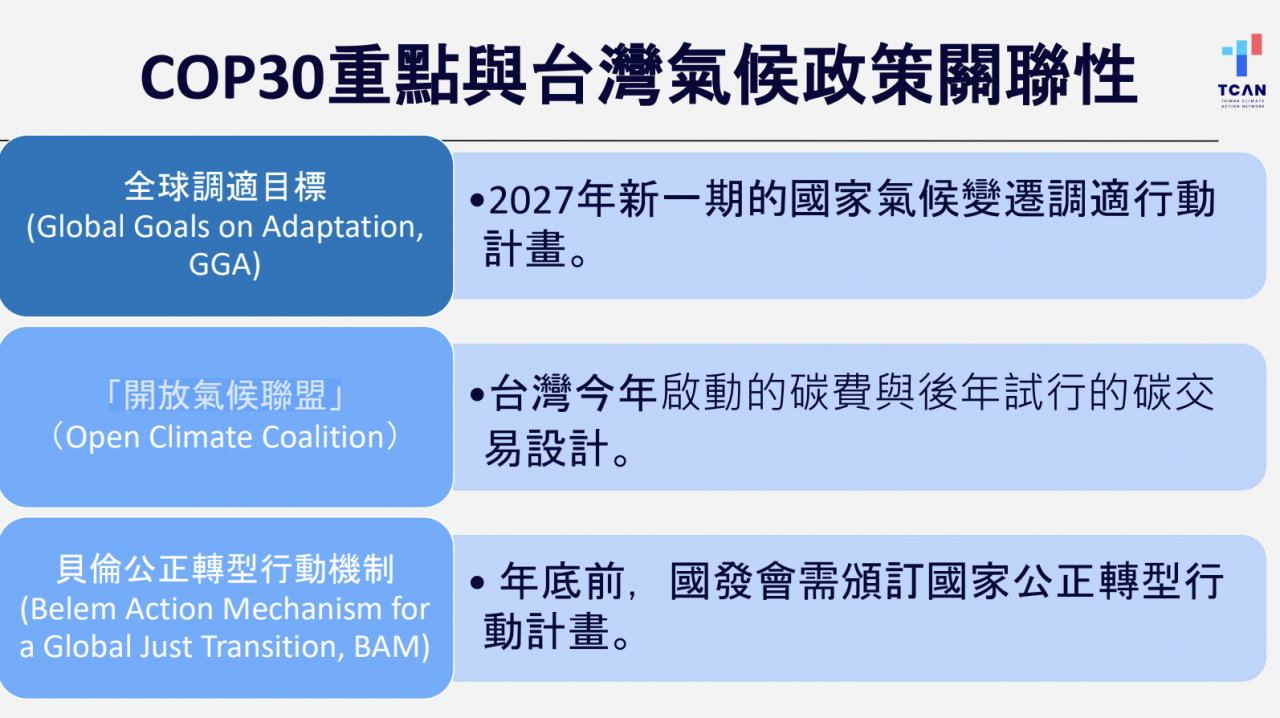

趙家緯也提出,此次COP30可與台灣氣候政策連結的三個重點。圖片來源:擷取自記者會簡報

趙家緯也提出,此次COP30可與台灣氣候政策連結的三個重點。圖片來源:擷取自記者會簡報

全球氣候資金突破1.9兆美元,但距離達成1.5度減碳目標仍有資金缺口

近年氣候峰會皆聚焦於氣候資金議題。台灣綜合研究院研究九所所長顏婉庭指出,雖然川普上任後削減綠色投資短期影響資金動能,但歐盟、日本、韓國等主要經濟體仍維持淨零方向,長期趨勢不變。

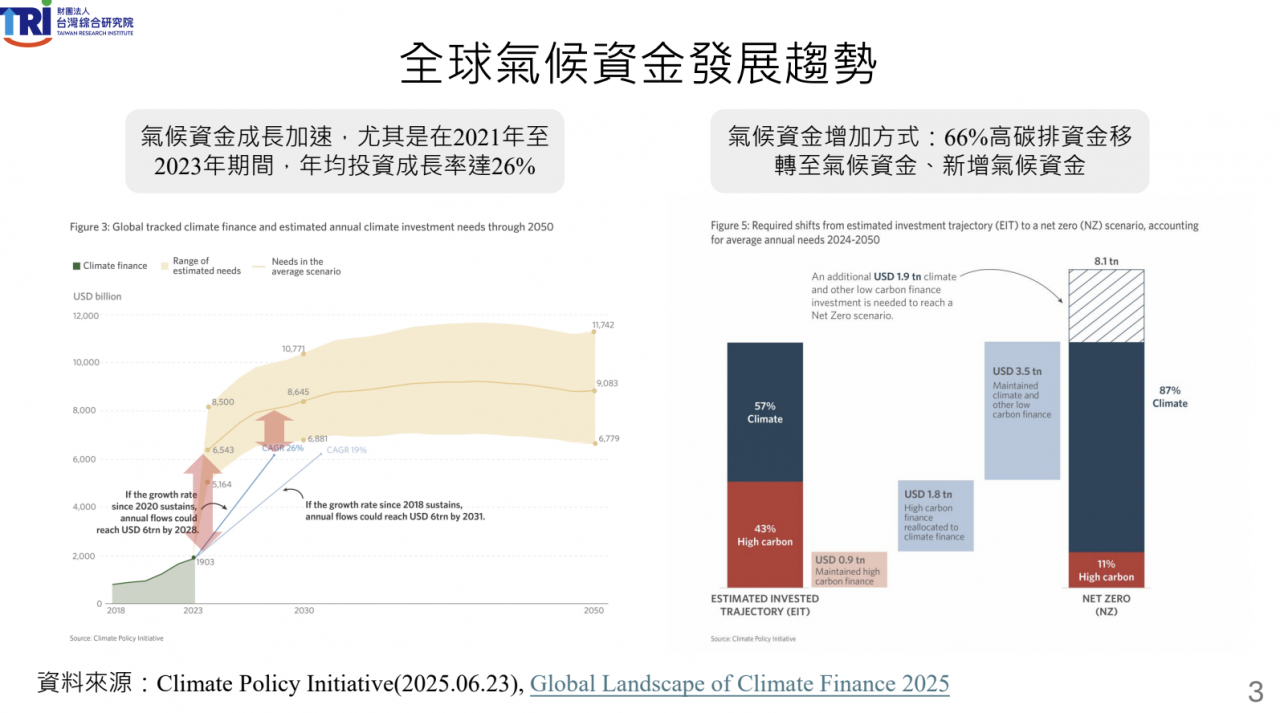

顏婉庭指出,根據「2025年全球氣候金融地景報告」,2023年全球氣候資金總額達1.9兆美元,首次出現私部門投入超過公部門的情況。多數國家資金以國內籌措為主,顯示自有資本投入的重要性;發展中國家則更依賴國際資金。

儘管目前距離達成1.5度減碳目標仍有資金缺口,但2018至2023年平均成長率達19%,2021至2023更提升至26%。顏婉庭表示,若趨勢持續,預估2028年可望接近所需資金水準。她也提醒氣候資金不僅仰賴新增投入,更重要的是將資金從高碳排投資轉向支持氣候行動。

目前距離達成1.5度減碳目標仍有資金缺口。圖片來源:擷取自記者會簡報

氣候調適長期被低估,「影響力投資」可帶動調適科技

台灣氣候資金長期聚焦於淨零減碳,相較之下,「氣候調適」的投入明顯不足。台大生物環境系統工程學系教授童慶斌指出,今年颱風與花蓮堰塞湖等天災事件顯示,氣候災害無法完全避免,必須加快調適腳步。

童慶斌進一步表示,政府應盡速投入調適相關的資訊整合與科技研發,不應等到碳費徵收後才行動,否則恐錯失因應極端天氣的關鍵時機。

雖然綠色金融3.0已將「氣候調適」納入融資範疇,但因缺乏明確指引與標準,金融機構難以評估投資風險與報酬,導致資金難以落實。他建議,應引導調適資金轉向「影響力投資」,聚焦能同時解決多重挑戰的調適科技,例如兼具防災與基礎設施韌性的方案。

童慶斌也提醒,資訊整合」也是落實調適的前提。目前防災與調適的研究、評估與規劃仍分散於不同部門,難以建立完整的氣候風險評估體系,亟需建立整合性的科學資料與決策平台,提升跨部門跨層級的調適能力。

_20250731175305_jpg_1140x855.jpg)