在公正轉型方面,除了將持續針對去年COP29大會因各種歧見而未能納入最終決議文的「阿聯酋公正轉型工作計畫」後續規劃進行協商以外,以國際氣候行動網絡和聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)下之婦女與性別社群為首,涵蓋勞工、原住民、兒少、障礙者等團體代表的 Just Transition Rising連線,也正推動在UNFCCC架構下成立「貝倫行動機制」(Belém Action Mechanism for Just Transition,BAM)的倡議,強化各國在公正轉型規劃與實踐上的政策協作與經驗交流。

於此同時,台灣也在新版NDC的草案中,首度納入公正轉型內容,讓我國晉升全球40多個於NDC中明確提及公正轉型的國家。然而,在重申實踐NDC目標過程中會兼顧公正轉型原則的同時,國內的治理機制能如何精進,確保資源精準投注至受轉型衝擊的社群,才是提升整體淨零轉型的社會支持與公信力之關鍵。

因此,11/1將舉辦的「為氣候而走,打造韌性台灣」遊行,特別將「實現不遺落任何人的支持系統,捍衛地方為本與勞動尊嚴的公正轉型」列為共同訴求之一,呼籲政府在推動綠領工作時以尊嚴勞動原則為核心,並在各部會公正轉型行動方案、國家公正轉型行動計畫等政策進程中廣納利害關係人共同規劃符合在地脈絡、需求與挑戰的措施,同時促進企業透過與工會議定議定綠色團體協約等方式善盡推動減碳措施與企業轉型的連帶責任。

本文以下將分析公正轉型近一年來國際氣候政策圈的發展與展望,並以此辨識台灣當下在治理機制與政策規劃上仍待突破之處,作為相關政府單位與民間倡議者之借鏡。

台灣氣候行動網絡參與五一遊行,提出公正轉型、勞工同行的訴求。圖片來源:台灣氣候行動網絡

台灣氣候行動網絡參與五一遊行,提出公正轉型、勞工同行的訴求。圖片來源:台灣氣候行動網絡

從阿聯酋公正轉型工作計畫到貝倫行動機制:停滯不前後的蓄勢待發?

自2022年於杜拜舉行的COP27大會正式通過成立阿聯酋公正轉型工作計畫以來,其發展並不順遂。雖然原先一年兩次的對話會議和一年一度COP大會期間的部長級圓桌會議的規劃皆照表操課,也一定程度提供各國交流經驗的平台,但各國代表在工作計畫的範疇界定、相關融資形式和共同工作規劃上的協商卻一再破局。

去年亞塞拜然的COP29峰會不僅未能將任何與工作計畫相關的內容納入最終決議文,原先民間與部分國家期待能在NDC 3.0提交前產出、能引導各國將公正轉型原則納入國內氣候行動實踐的「公正轉型指導框架」(Just Transition Guidance Framework)也胎死腹中。

今年五月針對調適與氣候韌性以及九月針對能源轉型的兩次對話,也未如去年場次於官網提供非正式摘要,為JTWP作為資訊傳遞與經驗交流平台的成效大打折扣。

眼見JTWP的原定效期將在明年的COP31到期,以及現有制度運作兩年來的限制,包括Just Transition Rising在內的多方民間團體便開始有關另立貝倫行動機制的倡議,並於六月的波恩氣候會談遊說成功,在非正式文件中納入「新制度安排(如工具箱、全球平台、技術支援網絡或指引框架)」為JTWP未來可能的三條發展途徑之一,將在COP30大會上進入後續討論。

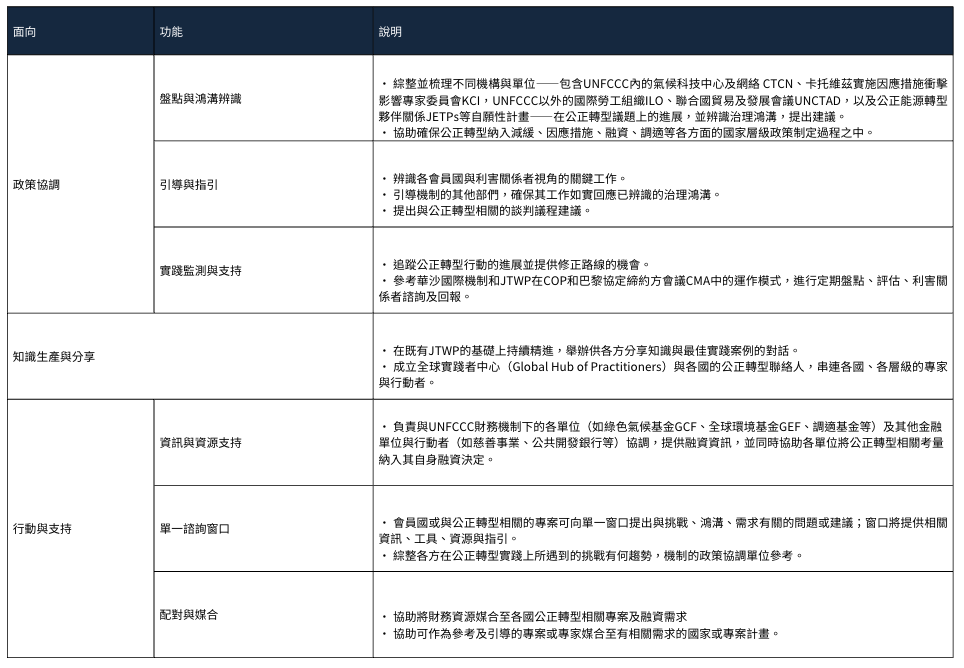

目前倡議方對貝倫行動機制的具體建議,主要分為三個層次:其一是作為政策協調之單位,協助盤點全球公正轉型推動進度、辨識鴻溝、提供指引並監測實踐過程;其二是相關知識的彙整與擴散;最後則是行動與支持面向,提供融資資訊、單一諮詢窗口及配對服務,協助將財務資源媒合至各國公正轉型相關的融資需求。

有別於現行的JTWP多侷限於各國間在第二面向的對話,此機制設計可望解決當前國際公正轉型技術支持與資金來源零散各處、缺乏協調、甚至詮釋不一的問題。國際資深氣候行動與公正轉型倡議者,國家氣候行動網絡的Anabella Rosemberg形容此機制的目標為省去各國政府在公正轉型議題上聘雇顧問的需求。

表一、貝倫行動機制具體建議與功能說明(整理自CAN-I (2025))

表一、貝倫行動機制具體建議與功能說明(整理自CAN-I (2025))

據波恩會談後由共同主席發布的非正式文件,COP30針對JTWP的談判預計會有三種可能性,其一為維持並調整既有運作模式;其二為前述貝倫行動機制倡議者所提倡的「新制度安排」;其三為在無法達成共識的情況下將相關討論順延至2026年。

以過去幾個月的趨勢而言,G77集團與中國正推動在JTWP和往後的相關推動機制中將關鍵礦產加入公正轉型議程;此一推力將是否能夠協助突破公正轉型議程先前的僵局,甚至左右貝倫行動機制倡議的成敗,將會是本屆大會的觀察重點之一。

寫進NDC文本之後:台灣公正轉型之路的下一步?

在2022年以來政府在淨零政策的脈絡下推動公正轉型的基礎上,台灣在首次與全球同步加嚴中期減碳目標的NDC 3.0文本草案中,納入公正轉型內容,擠身全球40多個於NDC中明確提及公正轉型的國家。

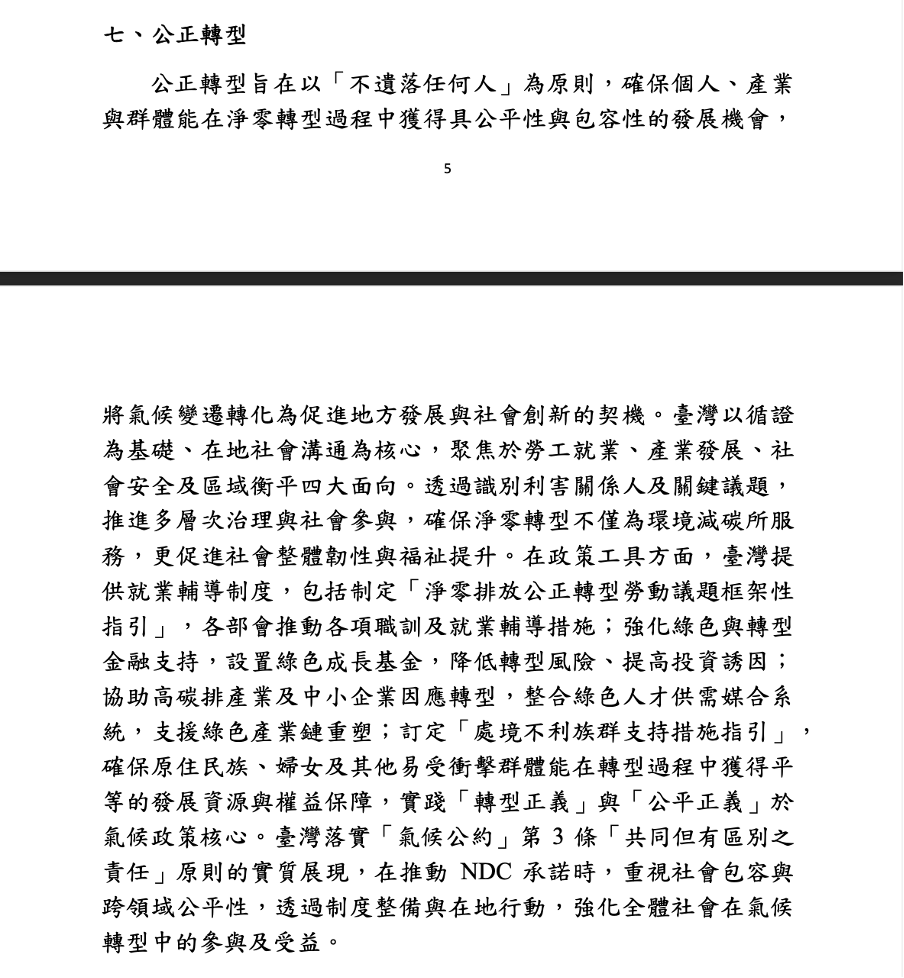

中華民國(臺灣)2035年國家自定貢獻草案公正轉型內容。 圖片來源:取自2035年國家自定貢獻草案

不過,根據國際勞工組織「將公正轉型納入NDCs」政策報告的建議,應說明公正轉型政策在推動NDC過程中的具體目標與內涵(the “what”)以及實踐這些目標的方式與管道(the “how”):

· The “what”應包括氣候變遷與低碳轉型下的風險與機會,與尊嚴勞動、衝擊分配、社會包容和性別平等相關的風險與機會,能源、農業、林業等部門別的公正轉型課題,以及減緩與調適面各自的公正轉型行動;

· The “how”則應多加利用社會對話與利害關係者的議合,以全政府(橫向跨部會與縱向跨層級)的方式,說明與公正轉型規劃、協調、融資、國際協作等不同面向的具體行動,並提出包含技能發展、社會保護、職業安全與衛生、權利保障和積極勞動市場政策等達成機制與措施。

若以此框架觀之,台灣的NDC 3.0文本草案在前者「願景」的部分,提到公正轉型旨在確保「個人、產業與群體在淨零轉型過程中獲得具公平性與包容性的發展機會,將氣候變遷轉化為促進地方發展與社會創新的契機」,並「促進社會整體韌性與福祉提升」。針對達成目標的方式與管道,則列出包括「就業輔導制度」、「綠色與轉型金融支持」、「協助高碳排及中小企業因應轉型」與「訂定處境不利族群支持措施指引」等政策工具。

在經過與ILO框架以及他國文本的比對後可發現,當前台灣文本草案中的公正轉型內容至少有以下三點不足之處:

· 尊嚴勞動 ——ILO的報告指出,氣候變遷對收入、生產力、就業、勞動條件與職業安全的衝擊,以及氣候行動對特定產業規模與就業人數的影響,都是公正轉型政策必須直面的挑戰。台灣的文本草案以及整體公正轉型治理體制,皆有「綠領人才」和「就業輔導」相關內容,卻鮮少有針對特定產業規模縮減、新增綠領就業工作條件與職安保障,或氣候變遷可能如何衝擊尊嚴勞動的討論。

· 分析規劃 —— ILO框架中, 要決定the “how”的第一步即為氣候變遷與氣候行動對於各族群、地區與部門的分析。台灣的文本草案雖以「循證治理」作為推動基礎,卻未說明循證的「證」具體為何,以及其如何影響、形塑公正轉型政策措施的對象與形式。

· 治理架構 ——文本草案雖提及「在地社會溝通」與「區域衡平」、「多層次治理」等字眼,卻仍未明確說明地方政府參與公正轉型治理的機制為何,以及在地社會溝通如何促成因地制宜的公正轉型政策與資源分配。在各部門透過旗艦計畫強化減碳力道,以達NDC 3.0目標之時,卻未藉此機會說明各部會依《氣候法》要求所將提出的公正轉型行動方案將如何依照具體減碳作為開展出相對應的公正轉型對策,實屬可惜。

隨著公正轉型委員會進入第二屆的運作,國內整體公正轉型政策推動也進入所謂「2.0」的階段,期待國發會與相關部會所標榜的「循證治理」、「區域衡平」等原則能夠貫徹於各後淨零相關的政策規劃與執行過程中,跟進國際公正轉型政策最新動態,並積極回應今年度氣候遊行十個主辦團體和超過六十個協辦團體的共同訴求,在推動淨零的同時實現真正不遺落任何人的支持系統。