人在船上滑著槳,光照了進來。

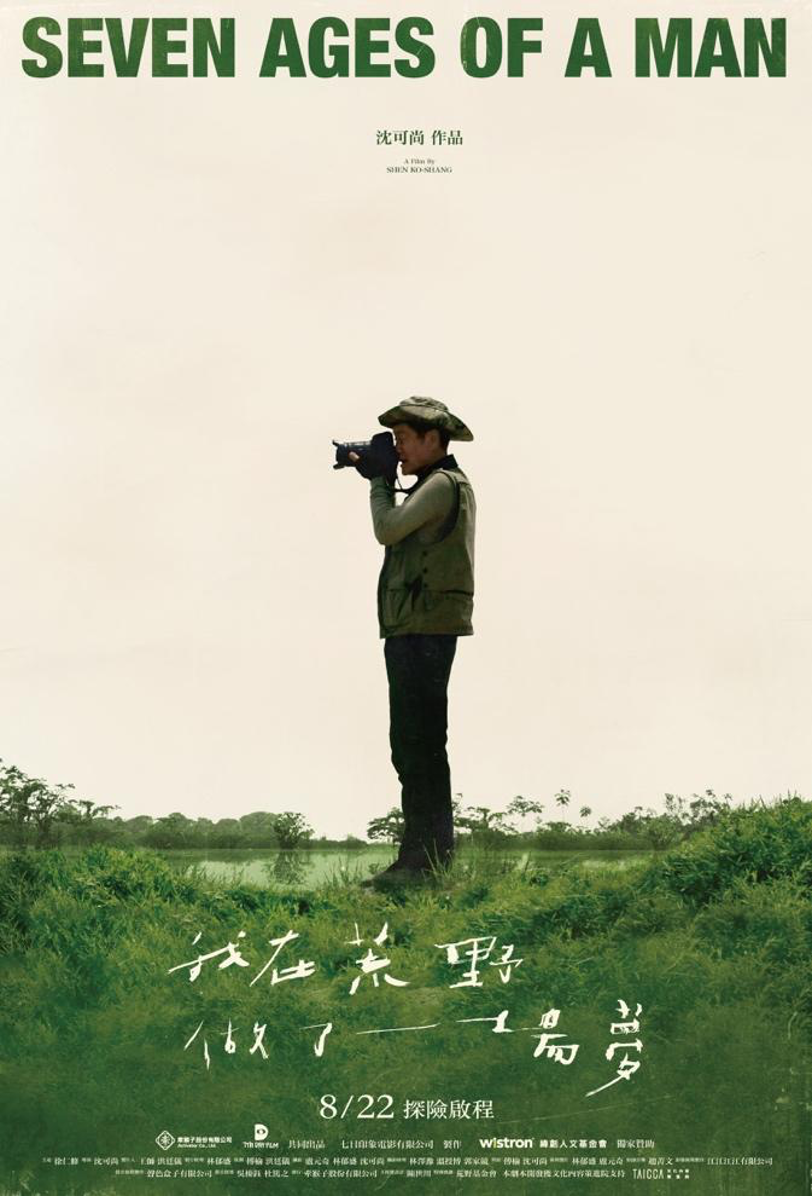

在《我在荒野做了一場夢》之前,導演沈可尚自述紀錄片拍攝題材都是「光照不太到的角落」,像是不會贏的棒球隊、先天疾病陰影下的家庭。但跟著台灣生態攝影大師徐仁修進入世界荒野拍攝的六年間,他萌生了從未有過的「幸福」想像。

沈可尚過去不乏上山下海的經驗,但每一次都抱著很強的目的性,無論是為了工作,還是與朋友一起露營放鬆。但跟著徐仁修,雖然在山林間腳程飛快,沈可尚卻認為他在學著如何「浪費時間」。

跟著生態攝影大師走進山林,直面未知與孤獨

%E5%92%8C%E6%B2%88%E5%8F%AF%E5%B0%9A%E5%B0%8E%E6%BC%94%EF%BC%88%E5%8F%B3%EF%BC%89%E4%B8%80%E8%B5%B7%E8%B5%B0%E9%81%8D%E7%BE%8E%E9%BA%97%E7%9A%84%E8%8D%92%E9%87%8E%EF%BC%8C%E4%B9%9F%E5%88%B0%E4%BA%86%E5%A4%AA%E9%AD%AF%E9%96%A3%E6%8D%95%E6%8D%89%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%B9%8B%E7%BE%8E%E3%80%82%E5%9C%96%EF%BC%8F%E7%89%BD%E7%8C%B4%E5%AD%90%E6%8F%90%E4%BE%9B.jpg)

▲徐仁修(左)與沈可尚(右)一同前往各地拍攝,領略自然之美。(牽猴子提供)

紀錄片主角徐仁修有超過50年的生態攝影經驗,紀錄片拍攝的前兩年常帶著導演團隊一起到野外,介紹自然環境裡的各式各樣豐富物種。初期導演團隊總是手忙腳亂,才拿起攝影機便錯過自然奇景。「咻咻——」接受專訪時,沈可尚擬聲模仿飛鳥疾行的速度感,與紀錄片中擁有豐富肢體語言和狀聲詞徐仁修,身影瞬間有些重疊。

後來眼睛慢慢跟得上了,沈可尚才了解這些畫面不是等待就可以等到,更像是冥冥之中有安排,動物、景色會毫無預期地以優美姿態躍進觀景窗。

為了理解徐仁修長年獨自探索自然地景的孤獨感、直面對未知的恐懼,沈可尚有次一人開車上山,背著攝影器材、通過宜蘭思源啞口,沿著羅葉尾溪往上游爬。他冒著突如其來的雨一邊向上一邊拍攝,突然遺失了暫掛在頭頂、有900多度數的近視眼鏡,他倚著模糊的視線搜索腳邊水窪,卻遍尋不著。身處看不清路的陌生環境、沒有離線地圖,使他陷入巨大恐懼。當下他突然向一旁的大樹祈求,趕快找到眼鏡且能平安回家。

說也奇怪,向大樹祈求完,沈可尚往腳下一摸,就撈到那副眼鏡。就在他狼狽地屈居車內的隔天清晨,一隻山羌出現在車旁,他趕緊伸手去拿攝影器材,忽然山羌縱身一躍,兩隻黃喉貂從草地追來,咬上山羌的屁股。這充滿戲劇效果的一刻,也被收進紀錄片中。那些沒有徐仁修在的自然場景,都是他和團隊自己去探索、在山林間手動追焦拍攝的。

聆聽大自然的訊息,在荒野做一場幸福的夢

▲沈可尚認為自己也像觀察自然物種一樣在面對徐仁修,深入觀察他的每個細微情緒。攝影/吳東岳

沈可尚深深著迷於與動物對視的片刻,就像徐仁修擅長的動物肖像照一樣,林野中動物一對對清澈的眼神,像是要越過螢幕吸住觀眾的魂魄,沈可尚在片中也呼應肖像手法,透過令人屏息的對視畫面,傳達大自然給人類的訊息。

沈可尚笑説,他覺得自己真的像在荒野做了一場夢,「夢是潛意識跑出來演一場大戲給你看,你永遠不知道接下來會發生什麼。」他認為徐仁修也適用這個比喻,常在脫離世俗節奏的荒野漫走、在眾多不確定性當中遇見驚喜。「剪輯的時候覺得夢好像快醒了。」

拍攝過程中,沈可尚決定捨棄傳統傳記式的敘事,跟著徐仁修走進荒野,體察大自然所啟發的哲學和生命觀。這個決定讓紀錄片多了許多寧靜但充滿視覺震撼感時刻,觀眾也得以與百鳥、山羊、梅花鹿短暫對視。

沈可尚回憶與徐仁修一起進入雅馬遜雨林的時候,兩人站在舢舨上,被四周的水聲、猴群叫聲等聲音包圍,他們同時開始跟著當地原住民呼口哨,回饋大自然的禮讚。沈可尚說:「我當下的感覺是:『原來地球長這樣!』而人類在其中這麼渺小。」

六年來的拍攝,他體悟到正是因為人生際遇如同大自然般不可由人全然掌握,才會有機會去聆聽「天命」,也就是環境的聲音,而可以像徐仁修一樣專心致志地去完成自己的天命,會從中得到「歸屬感」,這就是一種幸福。

回歸日常,心態上不再與大自然斷裂

▲沈可尚的鏡頭跟者徐仁修進入荒野、雨林,震撼影像登上台灣戲院。(牽猴子提供)

從大自然回到「世俗節奏」的沈可尚,被朋友說相比之前多了一點「chill」。過去工作勘景時,他總是不自覺露出「控制狂」的本性,快速地找了幾個角度試拍,試圖掌握畫面裡的每一個細節;但現在,他會在堪景時坐在一旁,花二、三十分鐘感受風吹草動,打開所有感官去接收環境訊息,不介意在遇到突發狀況時換個拍法。

他認為自己透過《我在荒野做了一場夢》重新與大自然產生連結,第一次發現辦公室窗外的大榕樹每次修剪都會引來不同的鳥,他現在偶爾會對著那些鳥吹口哨,是隨時隨地都能進入自然,坐下來好好做一場夢的狀態。

台灣、泰國、亞馬遜的荒野本週搬上大螢幕,樹葉間隙的太陽光點沿著小船水上路徑紛沓而至,也照進了戲院裡。

.jpg)