台灣可以成為「熱帶珊瑚的諾亞方舟」

台灣珊瑚研究先驅、台大海洋所退休教授戴昌鳳自1979年開始投入珊瑚研究,他回憶當年墾丁海域魚群密佈、珊瑚繁盛如海底森林,但隨著經濟快速發展,珊瑚礁也加速衰退,近年氣候變遷更使珊瑚白化事件愈發頻繁。

台大海洋所退休教授戴昌鳳自1979年開始投入珊瑚研究,見證過多次墾丁珊瑚白化事件。圖片來源:陳嘉怡攝

台大海洋所退休教授戴昌鳳自1979年開始投入珊瑚研究,見證過多次墾丁珊瑚白化事件。圖片來源:陳嘉怡攝

戴昌鳳強調,現階段珊瑚保育僅靠補救已不足,必須採取前瞻性、預防性的策略;珊瑚復育的目的也並非重現過去,而是要確保未來海洋生物多樣性的永續。

戴昌鳳指出,台灣位於珊瑚大三角北緣,珊瑚種類多達558種,當熱帶地區的珊瑚因高溫逐漸往亞熱帶遷移,若能規劃「未來導向型海洋保護區」,作為物種遷移緩衝與基因保存基地,台灣將可成為「熱帶珊瑚的諾亞方舟」,為全球海洋生物多樣性做出重要貢獻。

美國加州史克利普海洋研究所學者Stuart Sandin表示,他們運用3D影像建模等技術,長期研究珊瑚生態變化,觀察到珊瑚漸漸發展出自然機制應對環境變遷,若能進一步了解這些機制,並設計珊瑚復育策略,應能扭轉珊瑚礁下降趨勢。

機器手臂定時跳溫訓練,培育耐熱珊瑚

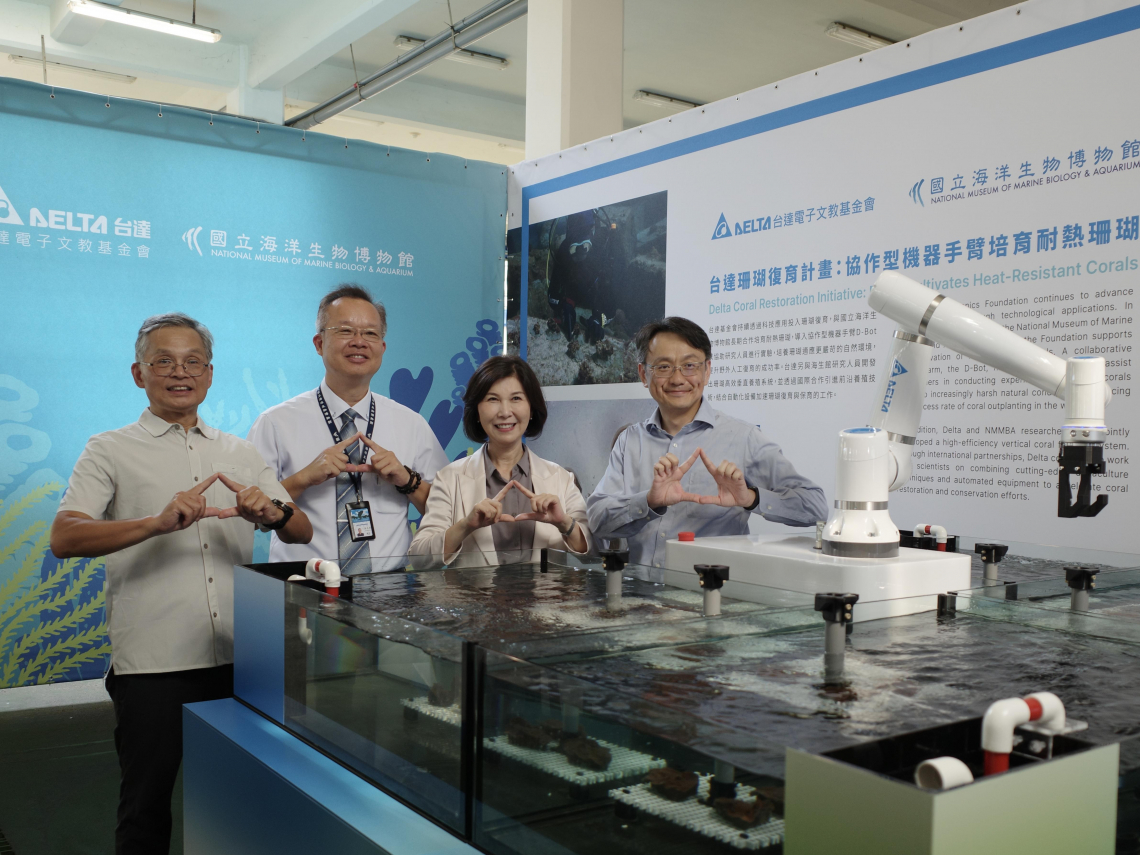

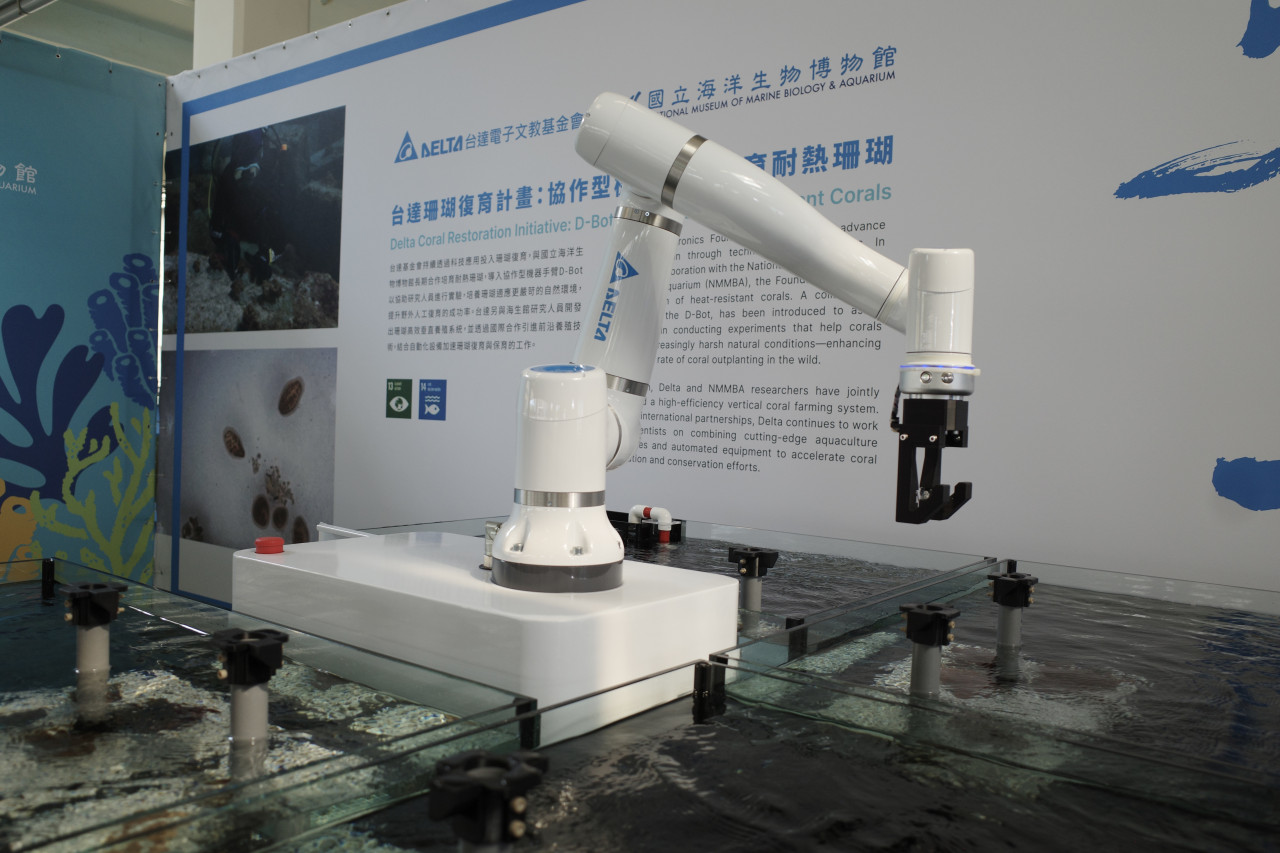

為尋找耐熱珊瑚,台達與屏東海生館展開研究合作,並將自家生產、去年4月在德國漢諾威工業展亮相的人機協作型機器手臂,原用於工廠精密電子組裝,也運用於珊瑚復育實驗中,以提升效率與精準度。

台達與屏東海生館合作透過協作型機器手臂,進行培育耐熱珊瑚實驗。圖片來源:陳嘉怡攝

台達與屏東海生館合作透過協作型機器手臂,進行培育耐熱珊瑚實驗。圖片來源:陳嘉怡攝

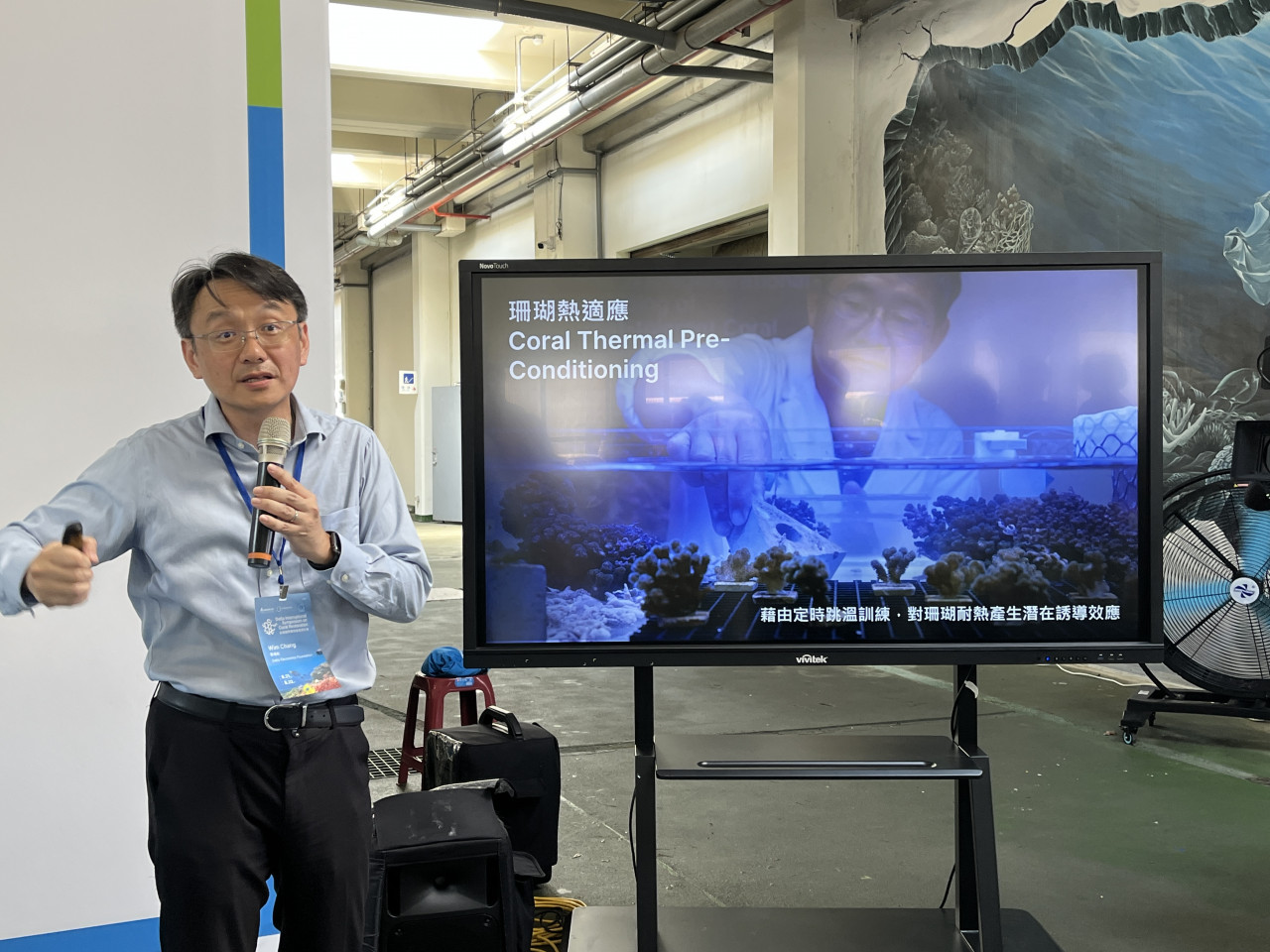

台達基金會執行長張楊乾說明,他們與海生館團隊以定時跳溫訓練培養珊瑚幼苗的耐熱韌性,透過機器手臂每兩小時將幼苗置入攝氏33、35、37及39度的水缸,模擬珊瑚對海洋升溫的適應能力。手臂上的鏡頭可觀察生長情況,節省人工時間成本。據了解,此實驗應是亞洲首例使用機器手臂進行珊瑚活體實驗。

戴昌鳳也擔任台達孕生珊瑚復育計畫總顧問,他指出,不同珊瑚種類耐熱能力各異,目前實驗的39度水溫已屬海洋極高溫。墾丁的珊瑚宛如生活在三溫暖環境,實驗模擬當地自然環境與潮汐週期,大潮可使水溫下降5至6度,小潮下降2至3度,反映珊瑚真實生長條件。

戴昌鳳表示,此研究透過篩選珊瑚自身耐熱特性,及與珊瑚共居的共生藻耐熱能力,找到珊瑚可以承受的耐熱範圍,未牽涉到珊瑚基因型改變,希望藉此提升珊瑚面對氣候變遷的調適能力。

台達發宏願:未來5年保存300種珊瑚,守護海洋森林

台達基金會副董事長郭珊珊表示,2023年以來,全球海洋熱浪已造成82個國家,共84%的珊瑚礁面臨白化衝擊。台達透過志工及自身技術投入珊瑚復育,至今已復育1萬株珊瑚,未來5年規劃保存太平洋一半以上、約300種珊瑚物種,坦言這是高難度挑戰,但會秉持既然要做就全力以赴的精神,守護海洋森林。

張楊乾補充,目前台達的珊瑚復育計畫已涵蓋約40種珊瑚,除透過掃描鑑種技術確保復育過程中基因多樣性的維持,未來也希望在生物多樣性研究上加強AI應用,例如訓練AI工具進行珊瑚種類初步辨識,為珊瑚保育注入更多創新動能。

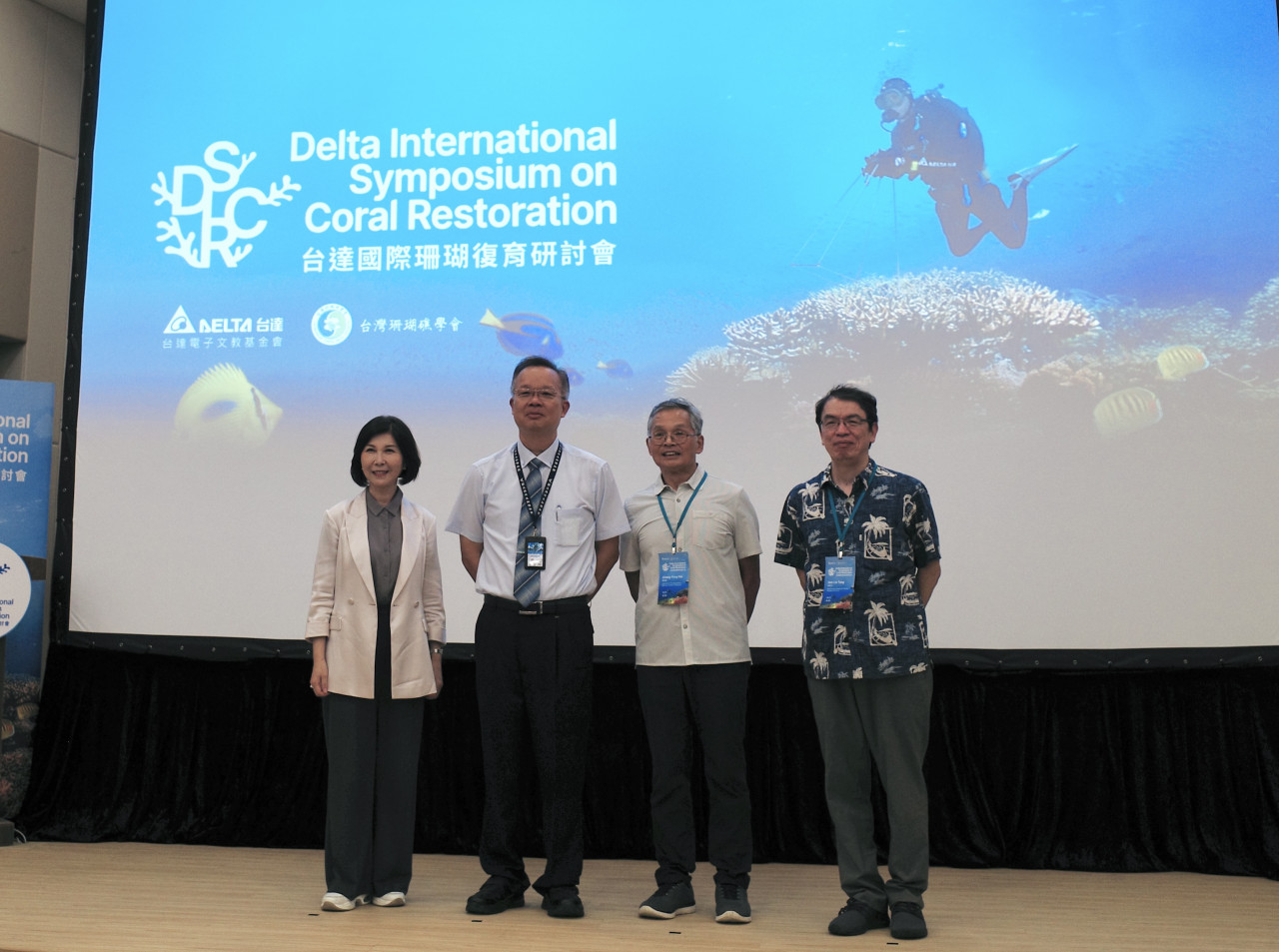

台達表示,未來台達國際珊瑚復育研討會將每兩年舉辦一次,盼成為國內外珊瑚保育交流重要平台。圖左至右為台達基金會副董事長郭珊珊、海生館館長溫志宏、台大海洋所退休教授戴昌鳳、台灣珊瑚礁學會理事長湯森林。圖片來源:陳嘉怡攝

台達表示,未來台達國際珊瑚復育研討會將每兩年舉辦一次,盼成為國內外珊瑚保育交流重要平台。圖左至右為台達基金會副董事長郭珊珊、海生館館長溫志宏、台大海洋所退休教授戴昌鳳、台灣珊瑚礁學會理事長湯森林。圖片來源:陳嘉怡攝