今周刊聯合國氣候變遷大會(COP 30) 現場直擊及報導

全球碳排放持續上升,距離1.5°C 碳預算僅剩 4 年

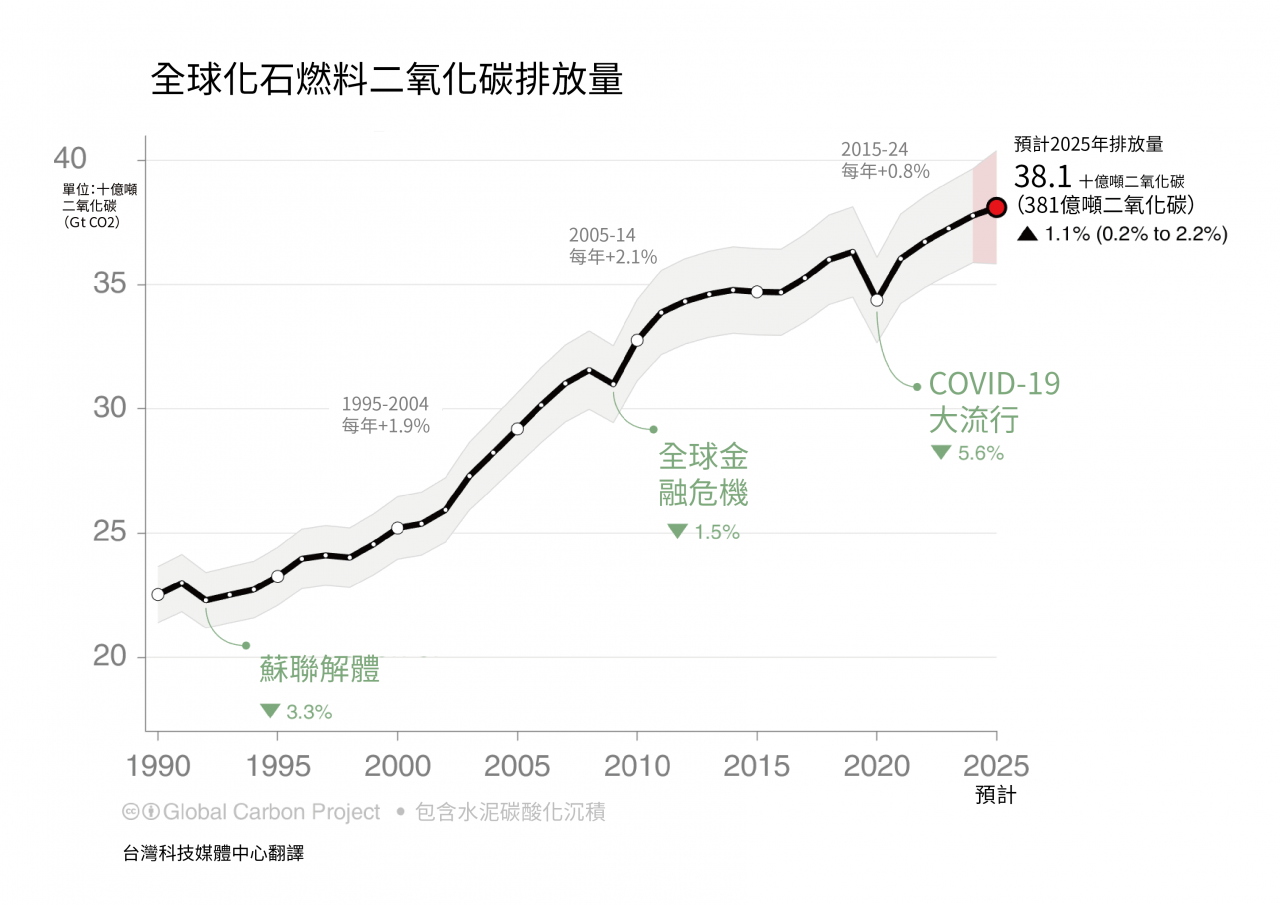

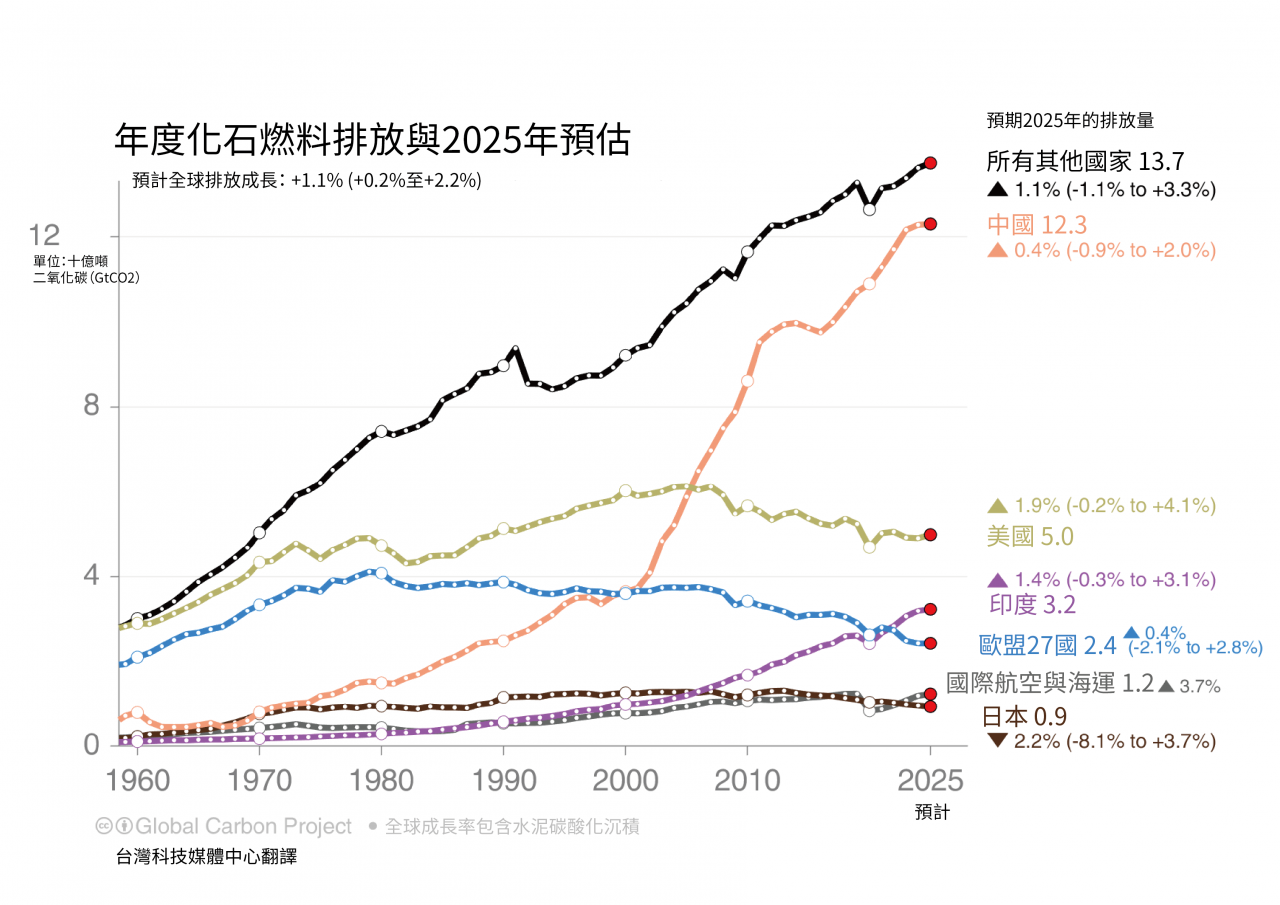

《2025 全球碳預算報告》指出,2025 年全球化石燃料二氧化碳排放量預估比去年增加 1.1%。國際航空的需求恢復下,全年排放預估成長 6.8%,首次超過疫情前水準。儘管各國加速能源轉型,全球能源需求仍成長更快,使總排放量難以下降。

註:「碳預算」依照科學界定義,是指將升溫控制在 1.5°C 以內所能排放的剩餘排放量

台灣科技媒體中心執行長陳璽尹指出,「全球離守住升溫 1.5℃ 的碳預算只剩 4 年,如果排放量不下降,而是維持目前的水準,我們將無法達成 1.5℃ 的目標。」

2025全球化石燃料二氧化碳排放量增加。圖片來源:台灣科技媒體中心

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄補充,依聯合國環境署《排放差距報告》,即使各國完全落實國家自定貢獻(NDCs),本世紀升溫仍將達 2.3~2.5°C;若僅依現行政策,升溫可能達 2.8°C。

即使 1.5°C 幾乎難以守住,也不代表氣候行動能停下。許晃雄指出,現階段更務實的目標,是設法把升溫壓在 2°C 以內。以極端降雨為例,全球均溫每上升 1°C,台灣的極端降雨量會增加約 14%,是全球平均的兩倍;若升溫達 3°C,增幅可能達到 28%。

氣候變遷無法避免,調適成為必要準備

氣候變遷的影響也直接反映在農業上。台大大氣科學系教授羅敏輝指出,阿里山茶區冬季地表蒸發量近年從受土壤濕度主導,轉為由太陽輻射影響,顯示茶區正變得更乾燥。過去不需灌溉的高山茶園,如今乾旱時茶農必須拉管線補水;若狀況持續,未來恐影響阿里山高山茶品質。

「阻止氣候變遷已不可能,只能從調適做準備。」許晃雄指出,面對未來可能承受 2.5°C 至 3°C 的暖化風險,必須以更高標準強化耐災能力,但台灣目前在調適科研與治理上仍存在明顯缺口,減碳與調適應同步推進,行動的速度與規模都要加快。

羅敏輝則補充,針對氣候調適,政府現階段多從高溫議題著手,但未來更應著重在複合型氣候災害的調適,包括高溫、乾旱與極端降雨交互發生的情境準備。

中國、印度碳排放趨緩,但全球能源需求的增長速度仍比減碳快。 圖片來源:台灣科技媒體中心

排放數據要兩年後才知道,減碳成效難以即時檢核

台大氣候變遷與永續國際學位學程兼任助理教授趙家緯則指出,台灣對「碳預算」一詞缺乏統一理解,中央、地方與氣候訴訟採用的定義各不相同,使政策難以落地。

中央在階段管制目標中,將碳預算視為距離減碳目標的差距;地方政府則將它當作執行減碳所需的財政預算;而在氣候訴訟中,碳預算又回到全球科學界標準,被視為守住 1.5°C 的剩餘可排放量。

他也提醒,台灣溫室氣體排放清冊長期存在兩年延遲。2024 年排放量要到 2026 年中才能公布,相較於德國、中國等國隔年即可推估前一年數據,台灣的滯後將影響政策調整與目標檢核。以總統賴清德提出的 2032 年減量目標為例,必須到 2034 年才知道是否達成,檢核意義大打折扣。

_20251113173042.jpg_1140x855.jpg)