不過,在台灣即將公布新的減碳目標,產業用電需求又日益看漲的當下,不論是要重啟老舊核電機組,或是開發所謂先進核能,都必須要直面諸多公投沒有改變的挑戰:重啟或新建核電機組究竟會需要投入多少資本和時間成本?新舊核能各自對淨零轉型和電力部門去碳化能有何貢獻?台灣「返核」的機會成本又為何?

重啟的真實成本:以「姊妹機組」魔鬼谷核電廠延役為例

公投期間,正反雙方對於核三重啟的成本估算眾說紛紜,其中最常被當作對照組的是與核三同為西屋公司所產的壓水式反應爐、機齡相近、設計與規模相似的加州魔鬼谷核電廠(Diablo Canyon Nuclear Power Plant)目前正在進行的延役作業。

曾有擁核團體引述該廠業主PG&E電力公司的說法,稱延役的2024至2030年的總營運成本為84億美元,若以每年180億度的發電量計算,每度電僅2.33元新台幣;若再加上12億美元的聯邦與州政府補助,以及延役期間49億美元的預估售電收入,用戶實際需要負擔的淨金額為23億美元。甚至若再計算關廠情境下備援電力合約的可能開支,延役帶來的是「56億美元的淨效益」。

然而,電力公司對外的公關說法和其向監管單位加州公用事業委員會(CPUC)申請電價調升的各種程序中所所提出的數字與估算並不相符。將所有補助、開支與收入全數相加,更有混淆視聽之嫌;將避免成本也納入計算進而取得延役有「淨效益」的算法更不精確,已獲CPUC代表出面澄清,強調避免成本並不在延役成本與毛利計算的範疇當中。

加州魔鬼谷核電廠(Diablo Canyon Nuclear Power Plant)圖片來源:PG&E

加州魔鬼谷核電廠(Diablo Canyon Nuclear Power Plant)圖片來源:PG&E

首先,核電廠延役作業所需的「轉型成本」(transition cost)與延役後每年的運轉成本為兩項分開的項目,不應混為一談:

前者的「轉型成本」,包括諸如設備更新、主控室和電廠控制系統的數位化、燃料添購等不做就無法延役相關作業,經費來源即所謂「12億美元的聯邦與州政府補助」:加州政府於2022年向電力公司所提供的14億美元貸款,原先預計全數由聯邦政府能源部的「民用核能貸款計畫」(Civilian Nuclear Credit,CNC)的經費償還。

然而,電力公司透過CNC所申請到的經費最高總額僅11億美元,且為有條件放款,僅保證7.49億美元的撥款。意即,加州政府借款的14億與聯邦政府補助金額之間3至6.51億美元的差額,必須透過聯邦政府的其他補助或收入來源補齊。

而PG&E核能事業與技術服務主任Brian Ketelsen更在今年一月提供法院的證詞中,更進一步坦承魔鬼谷的轉型與執照更新成本在2026年底前便將會超過州政府貸款金額1.57億美元,意即此缺口可能更大。

而後者的運轉成本,則為CPUC所監管的用戶電費支應。根據PG&E自己在能源部補助申請和電價調升的各種聽證會中所提出的估算,這段延役期間運轉成本的數字從最初2023年5月的52億美元,到了7月的聽證會升至81億,再到2024年3月聽證會中提到的118億美元,也就是環團稱延役成本近新台幣3900億元的由來。

在此期間,亦有電力公司因燃料成本高於預期,而慾將應屬轉型成本範疇而全數由聯邦政府補助或州政府貸款支應的燃料成本轉嫁至消費者的爭議。

電力公司宣稱以上這兩個面向的成本,有部分會以延期期間向加州電力市場(即「加州獨立電力系統營運商」CAISO)的售電收入抵銷,不會將成本全額轉嫁給消費者。然而,向電力市場售電的預計營收將取決於魔鬼谷電廠的發電量以及在電力市場中的競爭力等因素。

PG&E目前針對延役期間的預估收入,是以年發電量平均約177億度,與2019至23年間的實際發電量平均一年168億度相比為高,存在估計過於樂觀的可能性。而在加州電力市場自由化的競價以及需量反應成熟的環境中,魔鬼谷相對於成本較低的各式再生能源與儲能的市場競爭力亦受到質疑。

最後必須考量的是,以上所有的成本估算都是立基於魔鬼谷先前曾在2009年提出過延役申請(後於2018年因經濟考量撤回申請),核管會(NRC)已做過部分延役審查的前提。相較之下,核三廠的延役、重啟作業要從頭做起,所需的時間與財務成本都無法與魔鬼谷案例直接比擬,恐將比現階段魔鬼谷延役的估算更高。

核三廠兩部核電機組目前皆已停機,進入除役階段。圖片來源:台電

核三廠兩部核電機組目前皆已停機,進入除役階段。圖片來源:台電

新核能不新,先進核能不先進

除了老舊機組的重啟之外,政府提出「不會排除先進核能」的說法,在公投後也引起廣泛討論;甚至有執政黨成員提出應區分「舊核電」與「新核電」,並就先進核能進行全國探勘潛在廠址的建議。

然而,目前市面上許多號稱「先進」或「創新」的反應爐設計,實為冷戰時期所研發,後因各種因素而未能商業化的冷飯熱炒。

比爾蓋茲TerraPower「鈉冷卻快中子反應爐」

例如比爾蓋茲的TerraPower公司所大肆推廣的Natrium反應爐所屬的「鈉冷卻快中子反應爐」(Sodium Cooled Fast Reactors),便為美、蘇分別在1950至1970年代皆興建過小型試驗機組的設計,後續在英、日、中、法等國也都曾建過大小規模的機組。

包括Terrapower在內的開發商常強調此設計以鈉代水冷卻反應爐,不僅能在更高的溫度下運轉,甚至能將核廢料轉化為新的核燃料,提升燃料使用效率。然而,其根本性的限制在於鈉的化學活性高,液態鈉一旦接觸到空氣或水便會劇烈氧化,進而引發大火或或一般輕水式反應爐少見的爐心解體事故(core disassembly accidents)。

如日本裝置容量280MW的文殊反應爐,在1995年首次併網後不到半年便發生鈉洩漏引起大火,此後便在停機維修、重啟、事故之間不斷循環;直至2016年日本政府決定將其廢爐除役時,該反應爐在20多年的壽命中僅營運250天。

Natrium反應爐示意圖。圖片來源:TerraPower

Natrium反應爐示意圖。圖片來源:TerraPower

小型「熔鹽反應爐」

另一項Terrapower公司也同樣積極研發推廣,先前也曾因印尼計畫大舉採用而引起討論的小型「熔鹽反應爐」(Molten Salt Reactors),也並非無前例。美國曾在1965至1969年間在田納西州的橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge National Laboratory)運轉過一座測試用熔鹽反應爐。

不過在這四年間,該機組一再碰到跳閘、燃料從冷凍閥外溢等問題,共停機225次,僅40%的時間處運轉狀態(美國商用核電廠通常達90%以上)。除了效率低落之外,熔鹽的特性意味著反應爐必須在高溫、高放射性和腐蝕性的環境中保持其完整性。

但即便在橡樹嶺實驗機組除役五十多年後的現在,根據愛達荷國家實驗室(Idaho National Laboratory)的研究,仍沒有耐得住熔鹽反應爐內高溫、高放射性、高腐蝕性環境的材料。

「高溫氣冷反應爐」

至於「高溫氣冷反應爐」(High Temperature Gas Cooled Reactors),優點在於可以更高的效率將熱能轉換為電能,且這些高溫熱能亦可直接用於需要高溫的工業。美國科羅拉多州的Fort St. Vrain反應爐就是使用這樣的設計:該機組於1979年完工上線,裝置容量為330 MW,號稱是當時最安全的反應爐。

然而機組自啟用以來便受關鍵設備氦循環器(helium circulator)的滲水和腐蝕所苦,在歷經幾次修復後,因運維成本過高而停機除役,前後運轉僅維持十年,後改為燃氣機組使用至今。

而小型機組也不是近來創新的概念。美國在1960年代為了推廣電力需求不高的農村及偏鄉電氣化,發展出了諸如裝置容量22MW的艾克河(Elk River)等由預製構建和小到可以用鐵路運送的反應槽組成的小型核電廠,與當前SMR所標榜的特性相去不遠。

小型核反應器示意圖。 圖片來源:USNC-Power

小型核反應器示意圖。 圖片來源:USNC-Power

只是,越小的設施,其單位成本就越為昂貴,在小型機組發電量過少的情況下,多數電力公司都無法維持運轉,最終在 80年代以前便全數關閉。

過去七十多年間的科技當然有許多突破性的發展,然而當前許多標榜先進核能的技術本質上與過往失敗過、未能商業化的設計並無太多出入,當年所遭遇的技術挑戰至今也多未有解方。

不論是化學和物理的原理,或小型機組背後的經濟邏輯,都沒有也不會因時間或某位億萬富翁的投資與背書就有所改變;在指望它們能夠解決當前核能產業所面對的挑戰前,仍須務實檢視過往經驗所揭示的技術與商業限制。

以核為貴:台灣返核的機會成本

不論是要重啟老舊核電機組或是引進所謂先進核能,台灣要「返核」的決定都必須在整體能源轉型的長期脈絡下通盤考量。

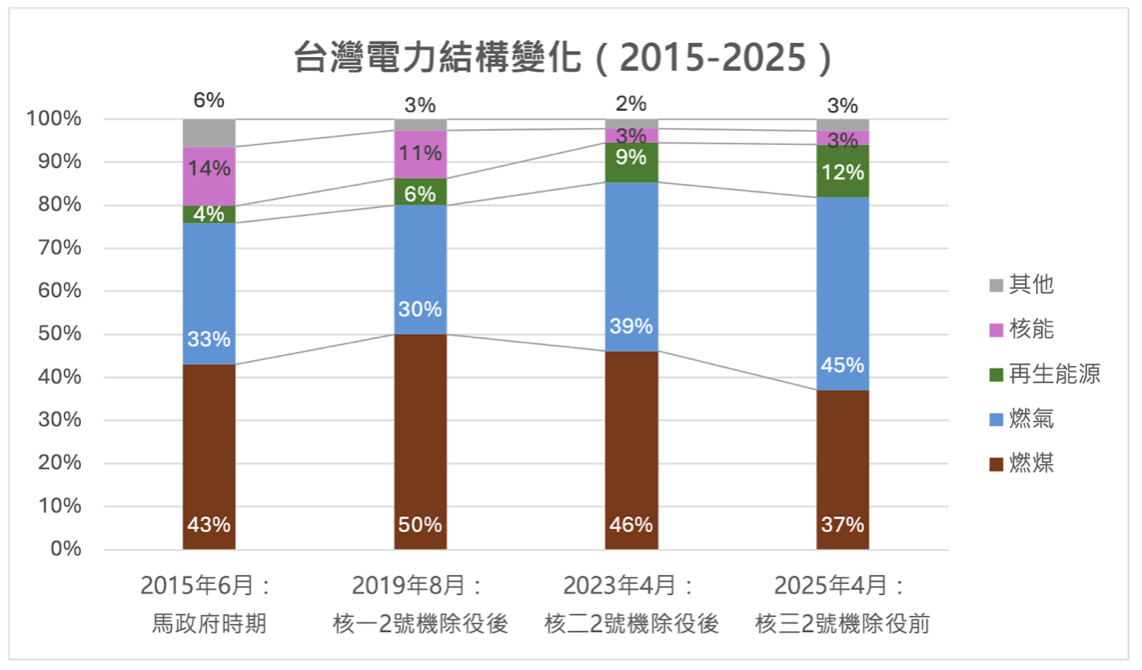

自政府於2016年啟動「非核、減煤、增氣、展綠」的能源轉型政策以來,再生能源發電量佔比在2025年第一季已達14%,雖然距離原先達20%的目標仍有段距離,但也已遠超過2017年外媒彭博再生能源佔比僅能達9.5%的悲觀預測;再生能源裝置容量的大幅成長也確實成為加速減煤的驅動力。

這點從今年首季的電力結構中,燃煤佔比甚至低於過去「以核養綠」公投提案方2025年「燃煤40%、天然氣30%、再生能源10%、核能20%」的配比便可看出。

台灣近十年電力結構變化。圖片來源:作者依能源署歷年電力供需概況整理

台灣近十年電力結構變化。圖片來源:作者依能源署歷年電力供需概況整理

從去年的403花蓮大地震到今年的丹納斯颱風,再生能源和儲能系統的建置以及需量反應的及時調度也都適時發揮了功效,迅速提供災區能源服務需求,避免了過去發電機組因故跳脫便會導致大停電的情況。

未來要在極端氣候甚至軍事威脅的情況下強化台灣的能源韌性,需要更多分散式再生能源與儲能設備的推廣,增強災害來臨時的備援能力——這也是台電將加速「強化電網韌性計畫」、丹娜絲颱風災後復原特別條例納入「防災韌性」、「防災微電網」預算規劃的用意。

國際上許多實例分析皆以揭示,在有限資源下,大規模投入核能技術會嚴重排擠再生能源發展,且無助於降低碳排。

台灣若要在此刻投入高昂的成本重啟舊核電或興建新核能機組,勢必會需要大量的公共資金支持,不僅將壓縮前述分散式電網發展及提升整體韌性的資源,重啟或新建核電廠也都需要可觀的時間成本,能否如期發揮預期效益是相當大的未知數。

台灣能源轉型的路在走了九年之後已有階段性成果,接下來面對不斷增長的電力需求、經濟發展、國家安全、淨零轉型等諸多挑戰,需要找到能夠加速去碳化、排除貪腐、確保社會公義且符合經濟效益的技術與治理解方。

在既有核廢料尚未解決,重啟舊機組耗時耗財、所謂先進核能技術在過去數十年來的實驗下仍無技術及商業模式突破的情況下,「返核」非但不是安全、及時、符合成本效益的選項,更將抵減台灣多年來在能源轉型及韌性提升等各方面所累積的進展。

※ 論壇文章反映多元觀點,不代表《今周刊ESG永續台灣》立場。