漁電共生的執行者,不但得從零開始摸索,完成所有繁冗卻不見得合乎現實的要求,甚至在耗費大量時間按表操課後,政策規定還可能一夕變卦。

最近讓阿玉姊備感煎熬的光電板面積上限計算規則,就是一個鮮明案例。針對「地面型」漁電共生案場,農業容許審查設有「遮蔽率四○%」上限規定;也就是所有綠能設施加養殖設施的總面積,不能超過養殖場總面積的四○%。農業部更在一八年的函釋清楚指出,所謂總面積,是以申請施作綠能的「整筆農業用地土地面積」計算。

這項規定已實施四、五年,實務上業者與養殖戶設計案場時,也會在總量低於四○%的前提下,考量不同養殖池的物種特性,調配每池鋪設的光電板量。「像是台灣鯛較需要日照,可以少鋪一點,鰻魚養在室內或室外的差別不大,可以鋪得較滿,這樣配置不會影響原有養殖狀況,可達到最大產量。」阿玉姊解釋。

▲過去4、5年各地方政府審查漁電案場農業容許時,一直是依照全區綠能設施不能超過養殖總面積40%的標準,不過農業部卻在6月突改規定。

遮蔽率「以池計算」說改就改

已投入的人力物力怎麼辦?

但是,今年六月底風雲變色,因為有立委關切漁電共生光電板過度集中鋪排,農業部突然以一場閉門會議,單方面改為「以池計算」;也就是案場內每座養殖池遮蔽率都得小於四○%。新版本一傳出,讓光電業者和漁民紛紛炸鍋。

「政府完全不負責任,規定好的東西,隨便一個公文下來,說改就改,我們案場又得重新設計規畫、重跑流程,又不知要耗多久,投入的人力物力該怎麼辦?」阿玉姊望著養殖池,忍不住激動痛斥。

從反對綠能到努力配合政策,她曾滿懷信心,要在三年內拚出一座由漁民本位出發的示範案場,將這套漁電新模式,拉到枱面上供全台養殖協會參照。但三年多來,看著案子從頭卡到尾,不停原地打轉,她只剩下滿滿的憤慨。

「漁電共生的精神在哪裡?真的看不到,我們的努力一再被踐踏。」歷經一千兩百多個日子的等待,阿玉姊終於明白,真正讓漁電政策走向死路的,不是經常成為箭靶的光電業者,也不只是惡質的綠電蟑螂,而是用種種脫節規範阻礙漁電發展、漠視漁民權益,卻還高喊著「養殖為本」的政府。

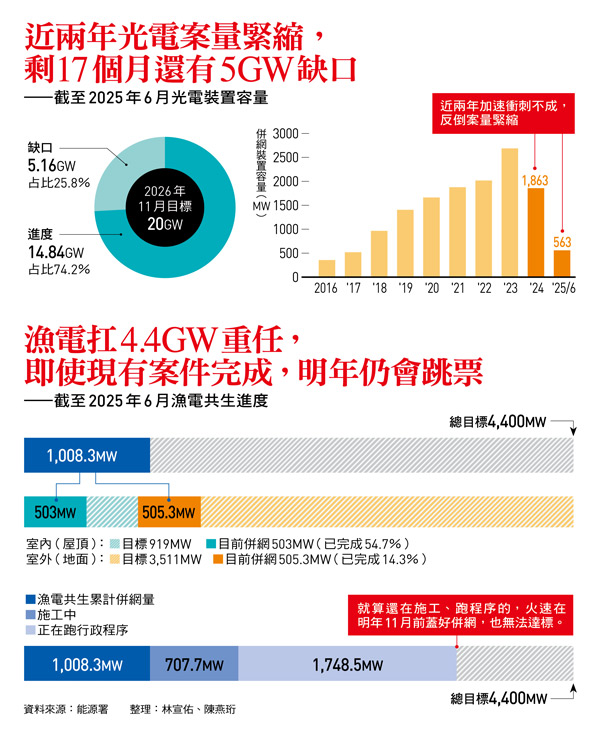

民進黨政府推動能源轉型,目標在二五年完成二○GW(百萬瓩)的光電建置量,時程不斷延宕、又跳票,在台灣早已不是新聞。二○年,國內光電政策大轉彎,一場業者口中的「七七事變」,讓農地變更大門自此緊縮;政府轉向重押「一地兩用」的漁電共生,大批業者被迫捨棄手中的農電案子,踏入漁電新戰場,重新摸索遊戲規則。

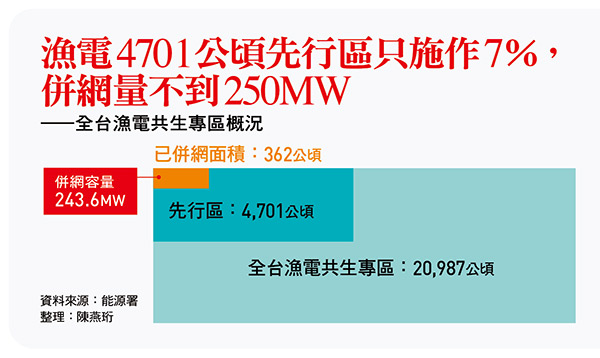

五年來,每當光電建置進度落後,能源署和農業部總會端出「漁電神主牌」,強調政府已劃設兩萬公頃專區,更框出四七○一公頃較無生態疑慮的先行區,有利加速推動時程,預計二六年十一月前,漁電共生可達到四.四GW建置量;其中,「屋頂型」漁電目標為九一九MW(千瓩),而角色吃重的「地面型」漁電目標則是三五一一MW,占整體漁電規畫近八成比率。

但現實是,截至今年六月底,地面型漁電案場的併網量,僅約五百MW,連同屋頂型漁電建置量,整體勉強突破一GW,總進度還不到二三%。甚至,在理當衝刺追趕的關鍵時刻,今年上半年的地面型併網量竟還直接掛零,慘不忍睹。

從中央到地方都在扯綠能後腿

漁電藍圖成一場幻影?

目前全台施工中的漁電案場,約可貢獻七百MW的裝置容量,還在跑行政程序的案件則有一七四八MW。即使退一步寬列,若上述案場都能「光速」在明年底前完工併網,總建置量仍與四.四GW的目標有大段落差,早已篤定跳票。

五年走來,被寄予厚望的那四千多公頃先行區,實際併網面積僅有不到八%的三六二公頃,只貢獻二四三MW的建置量,那張政府勾勒的漁電藍圖,如今看來像是一場幻影。

一名耐心消磨殆盡、卻礙於已投入數億元成本而無法抽身的外商業者氣憤說,從七七事變一路走來,法令一直變更,中央到地方農業單位不斷扯綠能後腿,「如果連主力發展的漁電都被堵死,到底還能做什麼?台灣政府若不想推光電,請明確告訴外資,不要叫業者來投資,又坑殺我們!」

延伸閱讀:

漁電雙殺系列1—養殖戶阿玉姊的憤慨:規定說改就改、案場3年原地打轉…努力一再被政府踐踏

漁電雙殺系列3—突襲!綠能設施遮蔽率惹議,台南市府提出釐清法規、全台案場緩1年

漁電雙殺系列4—「漁電雙輸」源頭是什麼?地方政府不蓋章就不出事,把適法疑慮丟給中央

_20250827120723.jpg_1140x855.jpg)