碳定價不僅驅動減碳,也能提升產業競爭力與公共健康

在氣候風險日益加劇的今日,推動碳定價有其必要性及急迫性,碳價的存在有助於將外部成本內部化,進而改變政府、企業和消費者的決策模式,當污染的代價變得昂貴,人們自然會傾向於採取更清潔、永續的選擇。

歐盟推行碳定價制度已逾20年,其經驗清楚證實碳定價能夠有效地驅動減排行動。自制度實施以來,電力、熱能生產和工業部門的排放量已減少50%,僅2024年一年便較前一年減少5%。

同時,碳定價也成為推動創新與產業競爭力的重要力量,促使企業投入潔淨技術的研發,並在能源、材料與運輸等領域推動轉型。歐盟預期,到2030年,在潔淨產業、能源效率和綠色運輸領域將新增超過一百萬個就業機會。

除此之外,碳定價還能促進能源自主、改善空氣品質並提升公共健康。整體而言,碳定價的實施除了減碳之外,還兼具經濟與社會多重效益,是應對氣候變遷的重要政策工具。

碳費雖已上路,政策落實仍存挑戰

然而,縱使台灣碳費制度已正式落地,其推行過程仍面臨諸多挑戰。今年年初政策剛上路,行政院即宣示要加速總量管制碳交易的試行時程,最快在2026年啟動,使整體政策方向出現不確定性,將各界的關注焦點轉至碳交易制度的建置。

同時,產業界的壓力持續增加。今年4月,在美國關稅衝擊下,工商團體再度要求延緩或免徵碳費,更是讓碳費執行增添新的變數。

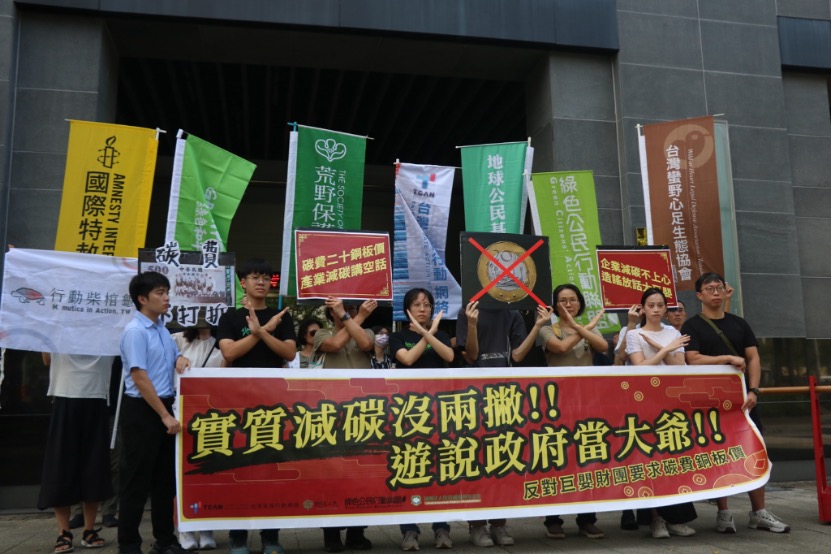

第六次碳費費率審議會召開,環團於環境部召開記者會,呼籲制定合理碳定價。圖片來源:林韋翰

第六次碳費費率審議會召開,環團於環境部召開記者會,呼籲制定合理碳定價。圖片來源:林韋翰

除此之外,現行碳費子法的配套措施已讓碳費的減碳成效大打折扣。台灣碳費制度的設計是以自主減量計畫為主要的驅動力,以優惠費率作為誘因,讓企業在提出自主減量計畫申請之後,可以保留相關資金用於自主減排。

然而,這樣的設計恐限制了碳費制度可以驅動的減碳潛力。根據環境部推估,碳費至多能帶動約3,700萬噸的減碳量。此外,優惠費率形同對企業的變相補貼。企業若能有效減碳,本身欲繳交的碳費就會減少,但在優惠費率下反而能保留更多資金,削弱了污染者付費原則。

故過去一年許多關心碳費的專家學者與公民團體呼籲,政府應持續完善碳費制度,包括定期調升費率,與巴黎協定目標所需的碳價達成一致、設定相關優惠措施的落日條款、限制碳抵換比例,並建立嚴格的減量額度品質標準等。

作為核心碳定價機制,碳費制度如何進一步完善以提升減碳潛力,應是重中之重,而非將政策焦點轉向碳交易或是碳權開發。

綠盟於2024年8月舉辦「碳權品質停看聽:什麼是『好的碳權』?」講座。圖片來源:林韋翰

綠盟於2024年8月舉辦「碳權品質停看聽:什麼是『好的碳權』?」講座。圖片來源:林韋翰

碳費收入大幅縮水,碳費仍有三大缺口亟待補足

此外,碳價收入亦是推動氣候行動的重要財政來源。碳價收入可用於資助額外的減排措施,如節能、再生能源、創新低碳技術、公共運輸、節能住宅或是支援公正轉型等,以強化社會對碳定價政策的支持。

許多新興制度,如華盛頓州、紐約州或歐盟EU ETS2等,都將拍賣收益的再投資視為制度設計核心,致力於將碳價收益導向氣候減緩、消費者保護和技術創新,同時優先推動收益再分配以減輕弱勢社群的經濟負擔。

然而,台灣碳費制度實施後,預期收入從最初的465至775億元驟減至僅約45億元,不到原先估計的十分之一,意味著大量可用於推動低碳轉型的公共財源流於企業手中。

自碳費三子法公布以來已逾一年,然而制度建構上卻仍有諸多未竟之處。首先關於高碳洩漏風險行業的認定,至今仍未見明確公告。

此判定標準攸關企業碳費負擔多寡,若被列定為高碳洩漏風險行業,其碳費繳納得以再打兩折,足見相關判定將嚴重影響台灣整體碳費收入以及對企業的減碳誘因。

然而,直到2025年10月底,環境部仍未公布相關評估方法與標準,導致外界無從監督與預期。此外,扮演關鍵角色的自主減量計畫內容亦尚未公開,使現階段的制度透明性不足,難以讓社會各界有效監督。

其次,在碳費收入運用設計上,相關主管機關並未與地方政府和公民團體展開充分的對話。缺乏公開、縝密的諮詢,恐使碳費收入無法發揮推動低碳基礎建設以及支援弱勢的效用。

最後,過去半年多以來,環境部耗費大量心力在碳交易的推動,卻未能優先完善碳費體系,足見行政量能已受到排擠,政策訊號也因而混亂。在碳費制度尚未穩固便急於推動碳交易,恐讓整體碳定價政策失衡,進而影響其正當性與可信度。

11月1日為氣候而走,一同上街呼籲政府落實污染者付費、展現減碳決心

碳定價政策的核心目的,是促使企業落實減排行動、加速低碳轉型,幫助台灣達到更具企圖心的氣候目標。若政府一再回應產業要求,延宕徵收或放寬法規規範,給予更多優惠或補貼,恐拖慢產業轉型進程並削弱國際競爭力。

碳費是推動產業低碳轉型與應對氣候變遷的關鍵政策工具,因此,我們呼籲政府應如期開徵碳費,若再延宕或放寬,不僅將削弱政策的公信力,也恐變相鼓勵企業繼續維持高碳排模式,損及台灣自身氣候目標、轉型成效與低碳競爭力。

碳費能否順利開徵並持續加嚴,攸關台灣能否順利邁向低碳轉型。為此,台灣氣候行動網絡等十個長期關注氣候變遷的環境團體,將於11月1日在台北共同發起「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行。

適逢聯合國COP30即將舉行之際,邀請各個團體及民眾上街,齊聲呼籲政府展現更高的減碳企圖心,落實污染者付費原則、如期徵收碳費,推動更積極的減排目標。同時,也盼藉由氣候遊行,喚起社會對採取氣候行動急迫性的關注,讓更多民眾理解碳定價的必要性,使碳定價可以發揮作用,有效促進企業減排。

為氣候而走|遊行資訊

遊行當日|2025.11.1(六)12:30 ~ 17:00

集合地點|台北市政府東門廣場

遊行路線|(總長2.14公里)起點市府東門廣場 ▷ 穿越松壽廣場公園 ▷ 轉進香堤大道 ▷ 松壽路▷ 松智路 ▷ 信義路五段 ▷ 市府路 ▷ 松高路 ▷ 松智路 ▷ 終點市府東門廣場

遊行特色|分為三大區域,主舞台區安排議題短講外,也有樂團及脫口秀表演;攤位區由各民間團體組成;親子區安排環境繪本共讀、小小光電工程師體驗遊戲。

遊行官網,請點此。