藍碳是什麼?海洋碳儲量占全球碳庫93%

所謂「藍碳」,是指海洋及沿海生態系透過碳吸收與封存,將碳固定於深海或海底沉積物中,長達數百至上千年,有助於長期減少大氣中的溫室氣體。海洋儲存的碳量占地球碳庫總量的 93%,遠超過森林與土壤。

其中,海草床雖然僅占全球海床面積的0.1%,但其儲存的碳量卻佔海洋總碳儲量的18%;而紅樹林不僅具有儲碳功能,還是多種生物的重要棲息地。

海委會說明,此次通過的「海草復育」及「紅樹林植林」兩項藍碳方法學,參考國際標準架構並依本土生態特性量身設計,內容涵蓋從選址原則、適用條件、監測標準到碳匯效益的估算與驗證等完整流程,透過復育與植林的專案活動,達成專案邊界內增加有機碳儲存量效益。

藍碳適用條件可於海洋或海岸型濕地、人為型濕地進行專案活動,例如低利用度魚塭、鹽田及部分漁港區域等復育潛力點,海保署已陸續啟動示範場域建置及海草苗圃試驗,為未來擴大推廣奠定實證基礎。

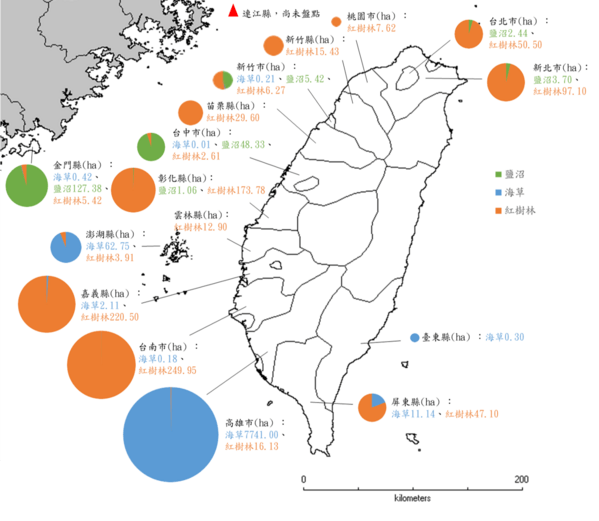

2024年台灣藍碳生態系分布。圖片來源:海委會

你可能還想看:

解密藍碳》海洋能移除多少碳?揭開全球最大碳庫的吸碳機制

海草固碳力比森林強!還海行動「海草復育計畫」啟動,在辦公室就能種下藍碳種子

台灣自然碳匯向海擴展,2大重點避免環境衝擊

環境部表示,該兩項減量方法,是台灣首次在「藍碳」領域討論的的溫室氣體自願減量本土方法。由於種植紅樹林或海草等措施將改變實施地點的環境,為避免產生生態或環境衝擊,有2大重點:

1. 限縮可執行場域:海草復育限縮於「海洋或海岸型濕地」及「人為型濕地」;紅樹林植林限縮於「人為型濕地」,如閒置鹽田、養殖池、埤塘等。

2. 採取應對措施:海草復育於適用條件規範除非基於保護海草的必要措施,專案邊界內不得進行生物移除;紅樹林植林則規範專案邊界內須進行防止種植紅樹林外溢之措施。

除此之外,兩項減量方法皆要求專案申請者在專案活動執行前,必須進行環境衝擊分析及公眾意見蒐集,並將相關分析納入專案計畫書內。

為確保紅樹林與海草藍碳,在監測和減碳計算上可具體且不高估,環境部表示,審議委員及環境部已請海委會優先建立碳匯測量標準作業程序,在減量方法中規範應參照官方公告的標準作業程序執行,計算上也需將執行該措施所衍生的碳排放扣除。

環境部表示,國際間自願減量機制有朝向碳匯類型(移除型)減量專案發展趨勢,含本次2項方法,環境部已審定公開7項碳匯類型本土減量方法,期能為邁向淨零目標增添助力。