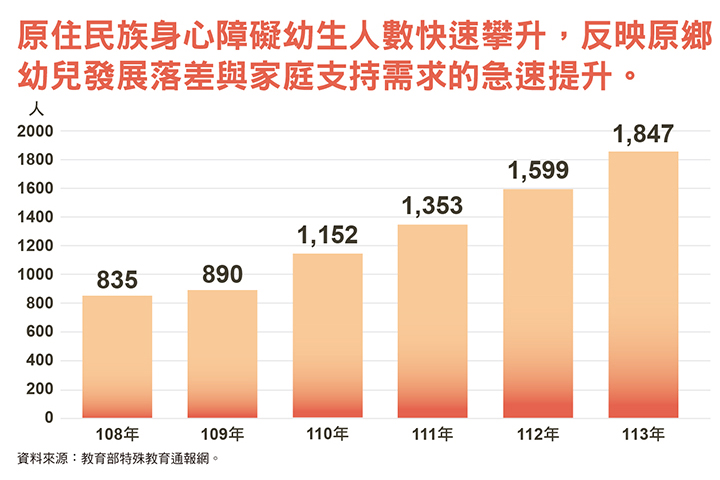

對於至善基金會而言,他們之所以展開學校以外的教育,契機其實源自教室內的觀察。原來,至善長期投入新竹尖石鄉、台中和平區、高雄那瑪夏、屏東霧台等原鄉部落的幼兒照顧工作。儘管團隊年復一年地付出,他們卻挫敗地發現,部落中發展落後的孩子比例不僅居高不下,甚至不減反增。「保守估計,我們服務的部落裡,一所小學中大約有三分之一的孩子學習落後。」至善基金會執行長洪智杰說道。

所謂「不聽話」,源於幼兒期失落的發展

究竟這樣的現象是如何造成的?這個疑問促使至善重新觀察孩子發展狀況,並意外發現孩子在學校的「落後」,很可能源於童年創傷經驗。根據腦神經科學研究指出,孩子出生後九個月內,大腦每秒可長出兩萬多個神經元,堪稱大腦發展的爆炸期。如果孩子在這段時間沒有被妥善照顧、缺乏情緒回應或安全感,便較難建立腦神經連結,進而影響孩子的情緒調節、人際處理、學習反應等。「老師在學校看到的『不聽話』、『跟不上』,其實很可能源於神經發展的落差。」

然而,至善同時也發現,部落中未成年生子的「小家長」比例居高不下,有些家長還伴隨藥癮、酒癮,或是智能不足、產後憂鬱,難以提供孩子完整的照顧。而當至善進一步關注這些「小家長」時,更發現許多「小家長」本身也有被忽略的童年,甚至自己的家長也是「小家長」,而照顧疏忽便在家庭裡一代又一代地重複發生。「如果自己沒有被好好照顧,就不會知道如何去照顧別人。」

用愛與陪伴,打破世代間的負面循環

為了打破這種負面循環,至善決心從照顧孩子,往前提升至孕產婦服務,像是提供產檢接送、安排孕婦課程、哺乳與副食品教學等。至善基金會新竹工作站幼兒組組長里夢達陸舉例,她曾服務一位從阿美族部落遠嫁至泰雅部落的媽媽,歷經家暴與經濟不穩的折磨,憂鬱症纏身,卻還有一位需要早療的孩子嗷嗷待哺。儘管在服務起步階段,對方常在憂鬱症發作時「人間蒸發」,但在持續陪伴下,她狀況逐漸穩定,甚至戒酒、考取駕照,只為了能帶孩子下山治療。「只要有人願意陪她走一段路,她都能走下去,媽媽的愛很大。」里夢達陸笑道。

至善基金會融入創傷知情觀點,同步陪伴主要照顧者與幼兒。

另一方面,至善也將廂型車打造成行動幼兒園,把玩具和圖畫書帶入社區,陪伴零到六歲的孩子遊戲與發展,創造安全穩定的家庭共育環境。對於難以適應學校學習壓力的孩子,至善則將創傷知情照護搭配特教專業人員,確保孩子在入學後順利適應學校生活。

從孕產婦到孩子,至善透過多管齊下的方法,希望能打破鄉村孩子發展的負面循環。然而,洪智杰也坦言,「像是這樣代代相傳的情況,很難一下子改變,我們評估至少需要十年。」而至善將秉持長期主義,透過愛的介入,為負面循環喊「卡」,陪伴一個又一個家庭慢慢轉動命運的方向。

創造真正屬於鄉村的教育,建立孩子的文化自信

至善基金會用愛與陪伴,為家庭注入正向運轉的能量;另一股支持的力量,則來自台東大知本地區長年陪伴脆弱家庭孩童的「孩子的書屋」。若說至善正走在「從照顧到陪伴」的路上,書屋則專注於「從陪伴到教育」的旅程。他們不僅為發展落後的孩子縫補成長的缺口,更希望以鄉村為主體,建構出一套能讓孩子看見自我價值的教育方式。

孩子的書屋副執行長陳冠儒表示,團隊在輔導孩子課業時發現,現行鄉村教育常以都市為本位,忽略地方自然與文化資源,甚至有些教科書中描繪的內容,與知本地區孩子的生活經驗距離極遠。「課本上講距離時,常用從A公園到B公園,總共多少公尺來描述,但是台東自然景觀很豐富,卻少有公園,孩子對公園根本沒什麼概念。」

孩子的書屋希望將部落文化與生活融入在學校中,協助孩子找到適合自己的學習節奏。

為此,他們希望打造以鄉村為主體的教育,善用社區資源,將生活經驗融入學習,讓孩子認識自己周遭豐饒的自然環境與深遠的部落文化,了解自己絕不比都市孩子更缺乏。於是,孩子的書屋在建立七間書屋後,也將進一步發展實驗小學「孩子的學校」。這所學校同樣以108課綱作為能力評估標準,教學方式卻能因地制宜,像是數學結構可從堆木材生火來實驗,長度距離可透過打水漂來理解;學校也強調差異化進度設計,讓孩子按照自己的步調前進,老師則在孩子好奇探索時,作為觀察與引導者,協助孩子找到自己的學習節奏。「畢竟,知本地區可能有超過三分之一的小孩,在國小四年級時就已經跟不上學校進度了。如果按照既定進度來教學,從小四一路到國三, 接下來有六年的時間,孩子根本跟不上、聽不懂,在學校的時間都在發呆。」孩子的書屋執行長陳彥翰說道。

創造快樂的學習經驗,讓童年成為一輩子的養分

陳彥翰也進一步表示,深耕大知本地區20餘年,書屋發現,許多知本孩子高中畢業後到都市就學或工作,卻有近半比例在三十歲左右回到故鄉。這些回來的人中,許多人都是遍體鱗傷;少數達到「功成名就」的人,也往往對自己出生鄉村一事懷有深刻的自卑感,可說是「既融入不了都市,也回不了家」。而透過以鄉村為主體的教育,書屋希望讓孩子了解周遭的美好,踩著自己的步調,眨著好奇的眼,一步步摸索出自己想要成為的模樣。「如果孩子有快樂的童年,這六年的記憶也會成為人生養分,支撐他們走過艱難的路。」陳冠儒說道。

孩子的書屋深耕台東知本部落20多年,書屋長期陪伴的小孩長大後也回到書屋服務,傳承孩子的書屋核心精神。

從至善基金會到孩子的書屋,這些「不在學校裡」的教育實踐,正回應世代累積的失落,也細緻修補孩子成長過程中的知識與心靈缺口。雖然改變無法一夕產生,但當越來越多父母與孩子能在愛與信任中成長,他們也將能以更溫柔的姿態養育他人,也成為自己,創造更有希望的鄉村風景。

第十一屆傳善獎得獎機構

至善基金會

瑪利亞基金會

安寧照顧基金會

孩子的書屋文教基金會

中華民國肌萎縮症病友協會

曉明基金會

基督教救助協會

台灣玩具圖書館協會

更多得獎機構介紹,請上傳善獎官網