從工業大城到永續典範 高雄脫胎換骨

高雄是台灣重要的工業重鎮。林立的工廠與綿密的重工業產業鏈,為城市帶來繁榮的經濟發展與工作機會,卻也在無形中,伴隨著揮之不去的空污陰影。尤其秋冬季節,霧霾籠罩,許多市民選擇減少外出、避免戶外活動。數十年來,高雄的空氣品質長期在全台名列後段,成為居民心頭上的隱憂。

然而,如今走在高雄街頭,許多人卻發現,天空變藍了、空氣也變清新了。這背後的關鍵力量,正是近年來高雄市政府藉由政策手段多管齊下,全力推動「空氣品質維護區」(簡稱空維區),一步步換來得來不易的成果。

高雄的空污挑戰:多元污染源交織

與台北市相比,高雄市的空污成因更加複雜。台北市主要受到交通移動污染源影響,因此針對汽、機車排放加強管制,便能看見明顯成效。

然而,高雄市卻必須面對多元污染來源,有大約35%來自「固定污染源」,如工廠與重工業排放;約30%為「移動污染源」,主要是柴油大貨車、客運與各類汽、機車。此外,還有來自港口裝卸、車行揚塵及露天燃燒等「逸散污染源」,雖然看似零星,卻同樣不容忽視。

再加上,高雄因地形及季節風向影響,境外與外縣市移入的污染物也容易滯留於市區上空,進一步加劇霧霾情形,使空氣品質改善更加艱難。

面對多重空污挑戰,高雄市環保局長張瑞琿表示,市府已優先針對固定污染源進行控管,從工廠製程與排放量著手,全面推動減量措施,降低污染排放。同時,也積極管理柴油車與機車等移動污染源。

她指出,高雄市目前機車數量約有200萬輛,柴油車約4萬輛,均為主要的排放來源之一。雖然她曾評估以「汰舊換新」方式降低高污染車輛比率,但也坦言,此舉對高度依賴柴油車營運的業者而言,恐怕造成不小的經濟負擔。

正因如此,當環境部推出「空氣品質維護區」政策,透過劃設特定區域、限制高排放車輛進入時,她認為這是一項更為務實的作法,能在不強制淘汰的情況下,逐步改善特定區域的空氣品質。

▲ 高雄市環保局長張瑞琿強調:「高雄要改善空氣品質,絕非倚賴『單一解方』,而須從多方面著手,才能有效提升空氣品質良率!」

分階段部署「空維區」 建構高雄空品防線

在這樣的背景下,高雄市環保局從111年起,分階段劃設「空氣品質維護區」:

1. 第一期

率先從人潮密集的觀光景點劃設,包括駁二藝術特區、澄清湖、壽山動物園。這些地點每年吸引大量遊客,柴油大客車(遊覽車)及機車進出頻繁。透過車牌辨識系統與排放檢測,能有效降低老舊車輛的污染排放。

2. 第二期

將重點放在高雄港。作為台灣最大國際港埠、全球第十五大貨櫃港,高雄港每日逾3萬輛車輛進出,其中85%為柴油大貨車。環保局在港口出入口設置車牌辨識系統,加強柴油大貨車及曳引車的管制,並搭配不定期稽查,短時間內,車輛合格率從70%提升至98%,顯示政策明顯奏效。

3. 113年9月

鎖定敏感族群區域,例如鹽埕國小周邊。藉由架設車牌辨識系統,偵測柴油大貨車及燃油機車,經過時是否通過定期檢驗標準;若不合格,將面臨1.5倍罰鍰,以保障孩童健康。

4. 114年至今

因應高雄近年觀光人潮遽增,環保局持續擴大觀光風景區的劃設範圍。今年7月,率先將崗山之眼、旗津海岸公園、紅毛港文化園區及衛武營等熱門景點納入劃設範圍;隨後於8月,再將全市4座公有資源回收廠及周邊2處停車場列為重點控管區,針對垃圾清運車輛加強排放監督。目前,全市垃圾車均已取得合格標章,確保清運作業不再成為空污來源。

114年10月,高雄市國際航空站亦正式納入劃設範圍,進一步強化對重要交通樞紐的空品管理。未來將持續擴大管制其他敏感族群區域、工業區及觀光風景區,以逐步完善空維區網絡。

▲ 高雄市環保局規劃將「澄清湖」觀光空維區,從300公頃擴大至逾500公頃,為六都最大。

空污治理見成效 高雄PM2.5七年降三成

為了落實空維區的控管效益,環保局結合科技設備與現場稽查雙重手段,確保進入區域的車輛皆符合法規。同時透過宣導,提升民眾配合度,讓政策不只是上路,更能成為市民的日常準則。

目前,高雄市已設有530座機車檢驗站及3座柴油車檢測站,並委託多家合格保養廠提供代檢服務,讓民眾能更便利地完成排煙檢測。

在一連串政策推動下,高雄的空氣品質也逐步展現具體成果。

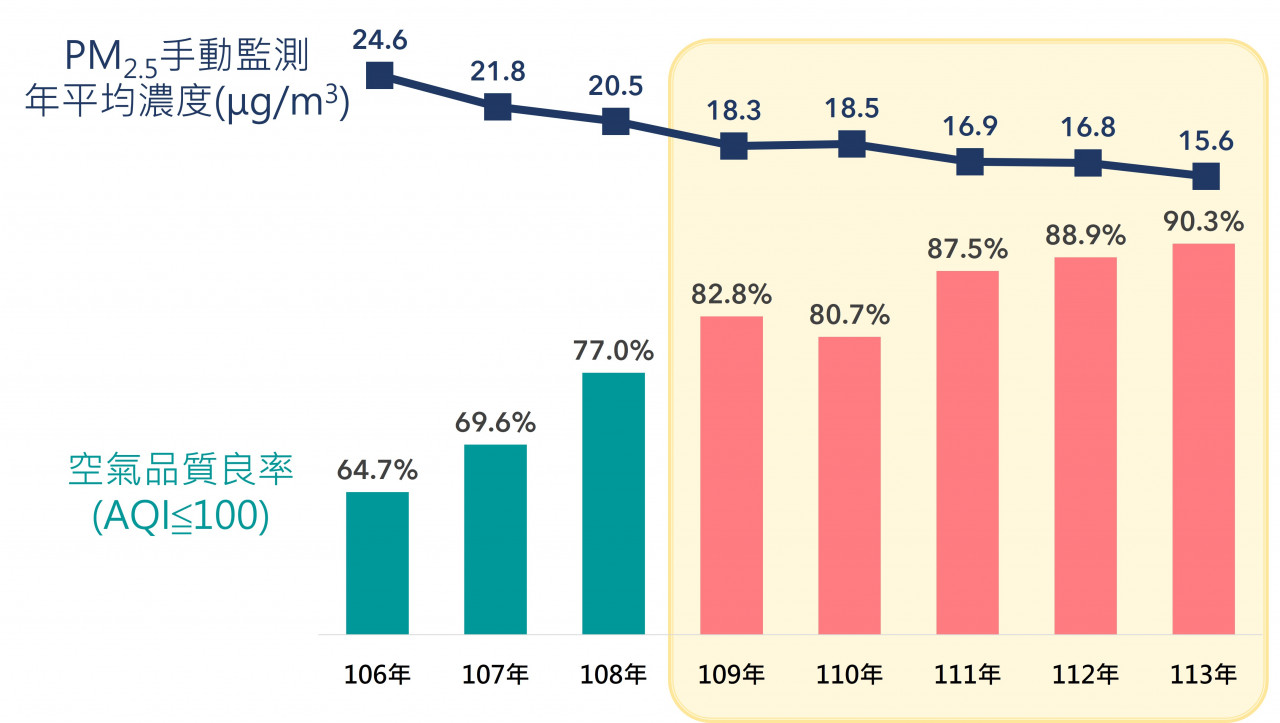

高雄市環保局長張瑞琿指出,106年,高雄的PM2.5年平均濃度仍高達24.6μg/m³(微克/立方公尺),遠高於世界衛生組織建議標準。經過多年持續推動與執行,至113年PM2.5年均濃度已降至15.6μg/m³,相較7年前下降約3成,顯示政策帶來明顯成效。

同時,空氣品質良率也從106年64.7%提升至103年90.3%。換句話說,高雄擁有「好空氣」的日子已成為常態,不再是奢侈品。

▲ 高雄市環保局自從推動空維區後,各項空品指標呈現改善趨勢。(資料來源:高雄市環保局)

「空污不是宿命!」 高雄邁向永續城市

從高雄這座「工業大城」的經驗可知,空污並非無法改變的「宿命」,而是可以透過科學治理與政策工具逐步改善的公共議題。

不過,環保局也強調,政府的努力仍需全民支持,民眾若能配合定檢、選擇低碳交通方式,也能成為改變空污的重要一員。

張瑞琿強調:「高雄要的不只是暫時的改善,而是持續邁向淨零碳排的永續城市!」當高雄已慢慢從工業灰霾中走向湛藍晴空,不僅改寫了自己的命運,也為台灣其他城市提供了一條可借鏡的環保路徑。