8月18日週一上午,台大漁業科學研究所的教室裡,40位雲豹能源的還海行動課程學員聚集在一起,準備展開一場關於「海底綠洲」的探索課程,從認識海草開始,理解它在海洋生態與碳循環中的重要角色。

海草:海洋藍碳生力軍,正面臨生存危機

今年7月底,環境部審議通過「海草復育」與「紅樹林植林」兩項藍碳方法學,為推動藍碳復育提供制度性框架,也可作為碳抵減專案的重要依據。據統計,海草復育每公頃每年可增加約11.56公噸的碳匯量,成為自然碳匯的重要一環。

海洋國家公園生物復育計畫共同主持人李冠徵表示,海草是海洋中重要的「藍碳」生力軍,能行光合作用,釋放氧氣並固碳。海草床更是維繫海洋生態的「搖籃」與「餐廳」,為小魚、小蝦苗和浮游生物提供庇護與營養。

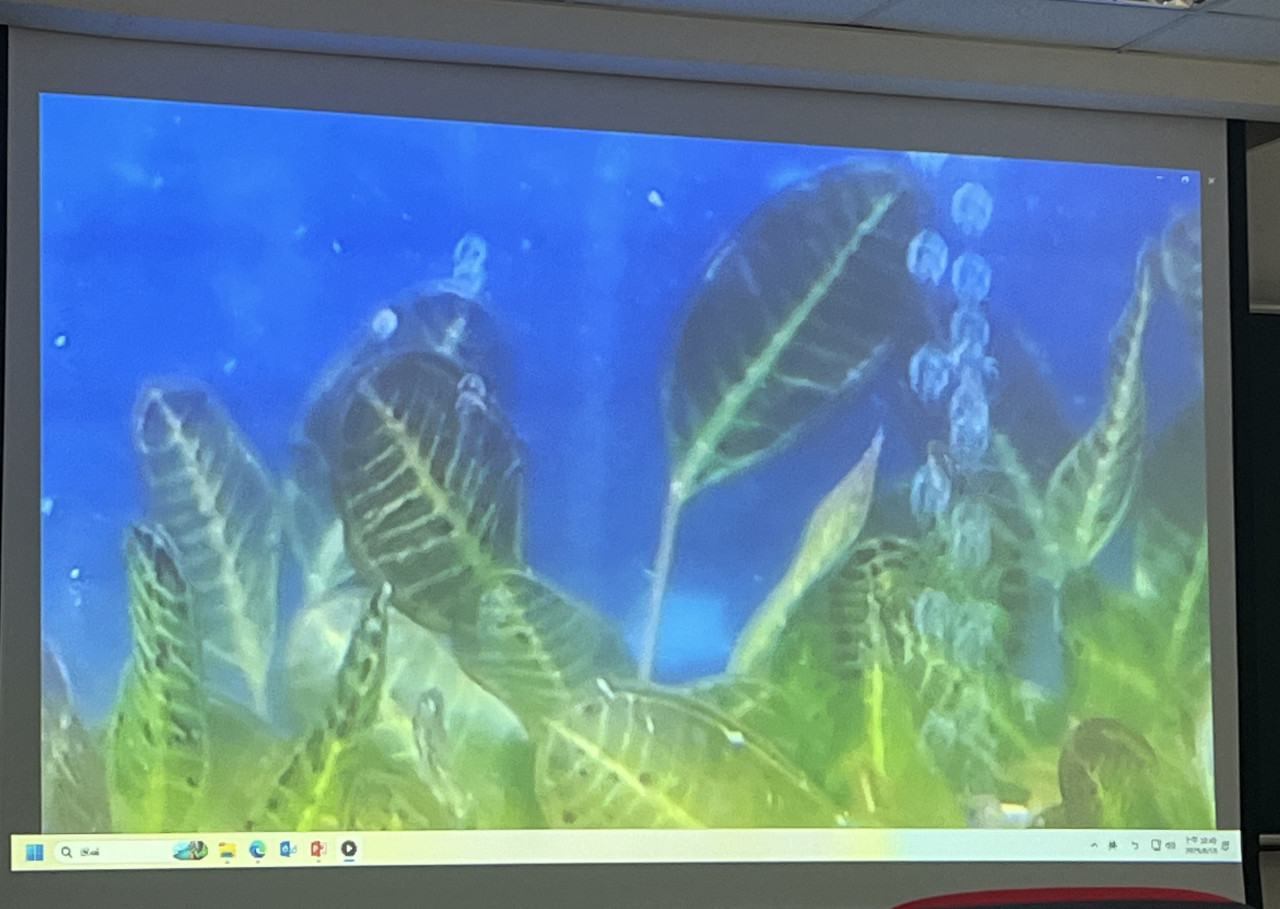

投影畫面上的一連串的氣泡,就是海草行光合作用產生的氧氣,顯示海草有很強的固碳效果。圖片來源:陳嘉怡攝

投影畫面上的一連串的氣泡,就是海草行光合作用產生的氧氣,顯示海草有很強的固碳效果。圖片來源:陳嘉怡攝

然而,這片珍貴的藍碳資源正面臨危機。過量化肥導致藻類大量生長,遮蔽陽光,使海草無法行光合作用;氣候變遷也加速海水升溫,讓海草逐漸消失。一旦海草腐爛,原本儲存的碳就會重新釋回大氣,不僅失去固碳功能,甚至可能成為新的碳排來源。

坐在辦公室,也能啟動海草復育

「海草復育不能只是一味地『種草』,更必須營造完整的周邊生態環境,才能讓碳真正長期被鎖住。」李冠徵強調。為此,卵葉鹽草因耐鹽、耐熱、生長快,被視為海草復育的「先鋒部隊」,能率先鞏固沙地,再帶動其他海草及其他物種進駐。

海洋國家公園生物復育計畫共同主持人李冠徵。圖片來源:陳嘉怡攝

海洋國家公園生物復育計畫共同主持人李冠徵。圖片來源:陳嘉怡攝

海草復育方法並不複雜。李冠徵表示,只要將卵葉鹽草帶根莖的植株插入沙中,提供穩定光照,甚至利辦公桌上的檯燈,每天照射三至六小時即可,並定期補水維持水中適當鹽度,大約一個月後就能看見海草明顯成長。

學員動手實作自己的海草生態瓶。圖片來源:陳嘉怡攝

學員動手實作自己的海草生態瓶。圖片來源:陳嘉怡攝

生態系完整,才能留住每一份藍碳

國家公園海洋教育中心執行秘書吳岱穎表示,許多人希望透過海草復育增加碳匯,但若只求立竿見影,移植大量同一範圍的海草,容易因基因型過於單一,一旦環境發生改變,群體可能同時死亡,碳匯效果也會大打折扣;而跨區移植的同種、但基因型不同的海草,也可能破壞當地生態的自然轉化過程。

吳岱穎建議,種植前必須先調查當地原生海草種類,並從生態系和生物多樣性的角度建立完整環境,才能讓海草穩定生長、不易消失,「真正留住藍碳」。

李冠徵也提到,目前的復育方式多以「扦插」為主,利用根莖葉進行無性繁殖,而長遠目標則是期望在人工環境下,協助海草完成有性生殖,孕育出基因多樣化的後代,以提升族群韌性。

雲豹能源參與還海行動的海草復育計畫課程。圖片來源:雲豹能源提供